夏になると心配になる「熱中症」。

実はその多くが、屋外ではなく「屋内」で起きていることをご存じでしょうか。

特に高齢者や子どもは、暑さを感じにくく、体温調節もしづらいため、エアコンを使っていても油断できません。

しかも、断熱性能や通風性など、家のつくりや間取りが原因で、室内の熱中症リスクが高持っているケースも少なくありません。

この記事では、住まいの構造や素材、設計の工夫によって暑さを和らげ、快適で安全な室内環境を実現する11の建築的対策をわかりやすくご紹介します。

「エアコンに頼りすぎたくない」「家族の健康を守りたい」、そんなあなたに、住まいの視点からできる熱中症対策をご提案します。

室内でも熱中症に注意!高齢者に多い“屋内型”のリスクとは

熱中症は炎天下の屋外で起こるもの、そう思ってはいませんか?

実は熱中症の発生場所として、最も多いのは「自宅の屋内」です。

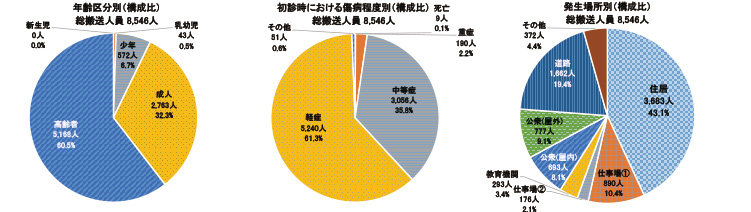

総務省消防庁のデータでは、熱中症による救急搬送の約4割が住宅内で倒れています。(熱中症情報 総務省消防庁)(PDF資料)

特に注意が必要なのが高齢者で、熱中症による救急搬送の年齢別区分では、高齢者が6割を超えているのが現状です。(熱中症情報 総務省消防庁)(PDF資料)

高齢者は自覚症状が出にくく、重症化しやすいことから、「屋内型熱中症」のリスクが高まっています。

高齢者が熱中症になりやすい身体的・生活習慣的な理由は以下の通りです。(参考:高齢者のための熱中症対策 厚生労働省/経済産業省/環境省)

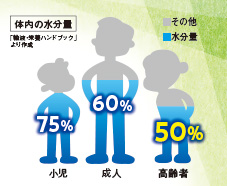

- 体内の水分が不足しがち(加齢により脱水傾向)

- 暑さやのどの渇きを感じにくい(感覚機能の低下)

- 汗をかきにくく、身体に熱がこもりやすい(体温調節機能の低下)

- 「冷房は身体に悪い」とエアコンを控える傾向にある

- 長袖で過ごす/窓を閉め切るなど、熱がこもりやすい生活習慣

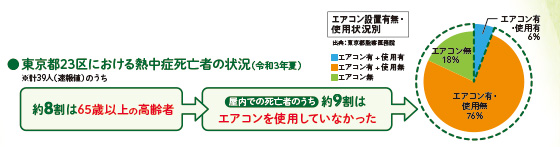

「東京都23区における熱中症死亡者の状況(令和3年夏)」(参考:高齢者のための熱中症対策 厚生労働省/経済産業省/環境省)では、以下のような事実が報告されています。

- 死亡者の約8割が65歳以上の高齢者

- 屋内での死亡者のうち、約9割がエアコンを使用していなかった

つまり、「高齢者×室内×エアコン不使用」という条件が重なると、命が関わる重大なリスクがあることがわかります。

さらに以下のような住宅環境が重なると、危険な熱環境が生まれます。

- 断熱や遮熱が不十分で、熱が室内にこもる

- 風通しが悪く、空気が滞留しやすい間取り

- 湿度が高く、汗が蒸発しにくい環境

- 日射が直接入り込む大きな窓や西日対策の不足

こうした建物の構造的な課題が、室温・湿度の上昇を招き、体感以上に身体に負担をかけてしまうのです。

① 高断熱の家で暑さをブロック|室温上昇を抑える基本の工夫

屋内での熱中症を防ぐために、まず見直したいのが住宅の断熱性能です。

断熱とは、壁、床、屋根、窓等を通して、住宅の内外の熱の移動を少なくすることです。天井・壁・床に断熱材をしっかり入れることで、真夏でも室温の急上昇を防ぎ、冷房効率も大幅にアップします。

特に高齢者は、「暑さに気づきにくい」「エアコンを我慢してしまう」といった傾向があるため、そもそも熱が室内に入りにくい家づくりが重要です。

断熱リフォームで得られる効果は以下になります。(断熱リフォーム 環境省)

- 冬は暖かく、夏は涼しく過ごせる

- 冷房の効きがよくなり、電気代が節約できる

- 室内の温度差が小さくなり、ヒートショック対策にもつながる

断熱リフォームはいくつか種類があり、施工場所によって効果が異なります。例えば、窓、床、天井、外壁がありますが、検討するならまずは効果の高い窓からがおすすめです。

窓の断熱リフォームについては「住宅省エネ2025キャンペーン 先進的窓リノベ2025事業」で補助金が受けられます。

人気の補助金でもあるので、受付あっという間に補助金の予算上限に達してしまいますが、毎年似たような補助金が交付されているので、最新の情報を調べてみることをおすすめします。

家族の健康と暮らしやすさのために、「断熱」はまさに建築からできる熱中症対策の基本中の基本と言えるでしょう。

参考リンク(外部リンク)

② 日射を遮って室温をキープ|庇・シェード・外付けブラインドの活用

夏の強い日差しは、窓から室内に熱を取り込む大きな原因になります。

特に南向きや西向きの大きな窓では、日射熱の影響で室温が急上昇しやすく、熱中症をリスクを高める要因になります。

そこで重要になるのが、日射を遮る工夫です。

外からの熱をブロックすることで、室温の上昇を抑え、冷房効率もアップします。

断熱カーテンなど窓の内側での対策よりも、外側で日差しを遮る方が効果が大きいのがポイントです。

特に西日が強い部屋や、高齢者が長時間すごすリビング・寝室などには、積極的な対策が推奨されます。

おすすめの日射遮蔽・窓周りの対策は以下になります。

- 庇(ひさし)を設置する(上からの直射日光をカットします。夏は日射を遮り、冬は低い角度の太陽光を取り込む設計も可能です)

- 外付けブラインド・すだれ(窓の外側で日差しを遮ることで、室温の上昇を防止します。風通しを確保しながら視線もコントロールできます)

- 外付けシェード・オーニング(開閉式であれば、時間帯や天候に応じて対応しやすい)

- グリーンカーテン(植物のカーテン)(ゴーヤや朝顔などのつる性植物で自然な日陰をつくります。季節感も増し、見た目にも涼しいエコな対策です)

- 断熱性能の高い窓に取り換える( Low-E複層ガラスや樹脂サッシで、熱の侵入を軽減します。冷房効率がアップし、省エネにも貢献します)

外からの対策が難しい場合は、内側からの工夫をおすすめします。

- 遮熱カーテン・遮熱ロールスクリーンを使う(赤外線を反射する特殊素材で、日射熱を大幅にカットします)

- 室内ブラインドの角度を調整して、直射を避ける(遮熱と採光のバランスを取りながら、熱の侵入をコントロールします)

- 遮熱・断熱フィルムを窓に貼る(窓の内側から施工で木、賃貸住宅でも導入しやすい手軽な対策です)

窓周りの対策は、夏の熱中症予防だけでなく、冷暖房の効率化や快適な住環境づくりにも直結します。

建物の方角や住まいの条件に合わせて、最適な方法を選びましょう。

オーニングの設置事例はこちら

ウッドデッキに日差しや雨から守るオーニングを設置しました。これがあることで突然の雨から洗濯物を守ったり、夏の間に直射日光を避けたいときなどに雨や日差しを避けることができます。

オーニングは仕舞っておくことができるので、必要のない時にはスッキリと収納出来ます。

施工事例

③ 風通しの良い家づくり|自然な通風でこもった熱を逃がす

屋内の熱中症リスクを下げるうえで、こもった熱と湿気を効率よく逃がす「風通しの良さ」は欠かせません。

特に夏の夜間、熱がこもった寝室や2階の居室などでは、外気との温度差が解消されず、体温が下がりにくくなることもあります。

エアコンに頼るだけでなく、自然の風を活かせる家づくりが、快適さと省エネの両立につながります。

風通しをよくするための建築的な工夫は以下の通りです。

- 風の通り道を意識した窓の配置をする

- 高窓や地窓を設けて上下の空気を循環させる

- 吹き抜けや階段室を活用した「縦の通風」を考える

- 欄間や室内窓で「部屋の中」にも風を通す

- 通風雨戸やルーバー付きまどや換気扇で「閉めたまま換気」をする

風を室内に取り込むためには、風の入口と出口の2か所以上を確保することが基本です。

例えば、部屋の対角線上に窓や開口部を配置すると、風がスムーズに室内を抜けていきます。

窓だけではなく、ドアを開けておくだけでも効果があり、風の通り道を作る意識が大切です。

また、風下側の開口を小さくすることで、風速があがり、より効果的な通風が可能になります。

季節や地域によって風向きは異なるため、設計時に地域特性を考慮できるとより効果的です。

高窓

地窓

空気の流れる方向や高さにも注目しましょう。

暖かい空気は上へ、冷たい空気は下へ移動する性質があります。

この特性を活かして、高窓(上部の窓)や地窓(下部の窓)を設けると、上下方向の空気の流れが生まれ、室内の温度ムラを解消しやすくなります。

また、上下階をつなぐ吹き抜けや階段室は、上にたまりがちな熱気を外に逃がす「煙突効果」を生み出します。

天窓や高窓と組み合わせることで、より立体的な通風が可能になります。

風は室内の各部屋にも流していく必要があります。

そのためには、ドア上に欄間(らんま)を設けたり、室内窓をつけることで、空気の通り道を確保するとよいでしょう。

プライバシーを保ちながら、風を室内全体に循環させる工夫です。

さらに、防犯や雨天で窓を開けにくいときに、通風機能付の雨戸やルーバー窓、換気扇を活用することで、窓を閉めたまま換気が可能になります。夜間や外出時の熱対策としても有効です。

このように、「風の入口と出口をつくる」「空気の上下動を意識する」「室内にも風を通す」という3つの視点から通風を工夫することで、冷房に頼りすぎず、自然の力で快適に過ごせる住まいが実現します。

④ 屋根や外壁の遮熱対策|反射塗装や素材選びで熱の侵入を防ぐ

夏の強い日差しを受け続ける屋根や外壁は、建物の中で特に熱を受けやすい部分です。

特に金属屋根やスレート屋根は熱を通しやすく、屋根裏や2階の室温が上がりやすくなる傾向があります。

こうした熱が室内に伝わると、冷房効率が下がり、熱中症のリスクも高まるため、外側からの遮熱対策が重要になります。

遮熱対策におすすめの方法は以下になります。

- 遮熱塗料を使った屋根・外壁の塗装

- 外壁材は明るい色や熱を吸収しにくい素材を選ぶ

遮熱塗料は、太陽光に含まれる近赤外線を反射する特殊な塗料で、屋根や外壁の表面温度の上昇を抑える効果があります。

夏場の直射日光が当たる場所では、従来の塗料に比べて10~20℃ほど表面温度を下げられる場合もあり、室内の温度上昇を軽減できます。

白い外壁

また、外壁材の色や素材の選び方も重要なポイントです。

白やベージュ、ライトグレーなどの明るい色は日射を反射しやすく、熱を吸収しにくいため遮熱効果が高まります。

さらに熱伝導率の低い素材を選ぶことで、室内の熱の伝わりを抑えることができます。

屋根や外壁は建物の広い面積を占めており、対策をすることで、住まい全体の断熱・遮熱性能を底上げできる重要なポイントです。

とくに2階の暑さに悩んでいるご家庭や、日当たりのよい立地では効果が実感しやすいため、積極的に検討したい対策と言えるでしょう。

⑤ 小屋裏・天井裏の換気を強化して、熱をこもらせない

夏の強い日差しを受ける屋根のすぐ下にある小屋裏空間は、60℃以上になることもあります。

この熱が室内に伝わると、特に小屋裏直下の部屋の温度が上がりやすくなり、冷房の効きが悪くなってたり、熱中症のリスクが高まったりします。

また、気密性・断熱性の高い住宅ほど熱がこもりやすく、湿気や結露の原因になるため、換気対策は欠かせません。

そこで有効なのが、小屋裏・天井裏の換気をしっかり行うことです。

以下のような換気方法を組み合わせて、空気を効率よく入れ替えましょう。

- 棟換気

- 妻換気

- 軒先換気

棟換気は、屋根の最も高い位置である旨(むね)に換気口を設けて、屋根裏にたまった熱気を自然に排出する方法です。

軒先換気と組み合わせることで上下の空気の流れが生まれm喚起効果は2倍以上に高まるともいわれています。

妻換気は、切妻屋根の側面(妻側)に通気ガラリを設置して、横方向に風を通す換気方法です。棟換気が設置できない構造の家や、棟換気だと雨漏りが心配な方、さらなる通気性を確保したい場合に有効です。

軒先換気は、屋根の軒下に有孔ボードやスリット上の換気口などの専用換気部材等を設置して外気を取り込み、屋根裏にこもる熱や湿気を外へ逃がします。

棟換気や妻換気と組み合わせることで、自然な空気の流れを生み出し、熱を効率的に排出できます。

これらの換気方法を適切に設計・施工することで、暑さ軽減・冷房効率の向上・結露の防止といった結果が期待できます。

新築時はもちろん、既存住宅への後付けも可能な場合が多いため、「屋根裏が暑い」「2階(3階)がなかなか冷房が効かない」という方は、ぜひご検討ください。

⑥調湿素材で湿度をコントロール|珪藻土や漆喰で快適な空間に

室内の湿度が高いと、汗が蒸発しにくくなり、体温調節がうまくできなくなるため、熱中症のリスクが高まります。

特に梅雨時期や高温多湿な日本の夏では、温度だけでなく「湿度」の管理も快適性や健康のカギを握ります。

そこで注目されているのが、「調湿効果」をもつ自然素材の壁材です。代表的なのは、日本古来からある「珪藻土」「漆喰」といった左官仕上げ材になります。これらの素材には次のような特徴があります。

- 余分な湿気を吸収し、乾燥時には放出する

- 化学物質を含まず、室内空気がクリーンに

- 塗り壁ならではの質感と意匠性

上記のとおり、シックハウス症候群や化学物質過敏症などにも効果的で、昨今見直しが進んでいる素材です。

最近では、調湿性能を持つ内装用の壁紙や塗装剤も市販されており、左官仕上げよりも手軽に導入できる選択肢も増えています。

特に寝室やリビングなど長時間過ごす場所に取り入れると、身体への負担を和らげ、空間全体が快適に保たれる効果が期待できます。

参考:DIYでも使いやすい!こだわりの珪藻土素材「ケイソウくん」

「珪藻土の壁」というと、左官職人がコテを使って仕上げる本格的な施工を思い浮かべる方が多いかもしれません。でも実は、DIYでも使える珪藻土壁材があることをご存じでしょうか?

「ケイソウくん」は、健康・快適・安心安全にこだわって作られた、手作りの珪藻土素材で、大量生産は行わず、品質を最優先したこだわりの壁材です。

性能試験データ(試験結果:リンク)でも、以下の効果が実証されています。

- 調湿・吸放湿性能(湿度のコントロールに効果的)

- 消臭・脱臭性能(ニオイ対策に◎)

- ホルムアルデヒド吸着分解(シックハウス症候群対策)

- 抗菌(大腸菌・黄色ブドウ球菌対策)

さらに珪藻土ならではの機能として、

- 遮熱・断熱効果(夏は涼しく、冬は暖かい)

- 不燃・防炎効果(火災対策にも安心)

といった効果も期待できます。

左官職人のようにコテで仕上げるタイプと、ローラーや刷毛で仕上げるタイプがあり、本格的にDIYに挑戦したい方にも、手軽に珪藻土を取り入れたい方にも、おすすめの素材です。

⑦ 温湿度センサーで“見える化”|エアコン管理と脱水予防に

「なんとなく暑い」「少しジメジメしている」という感覚に頼っていると、室内の温度や湿度が危険なレベルに達していても気づきにくく、熱中症や脱水のリスクが高まります。

特に高齢者や子どもは、暑さや喉の渇きを感じにくくなっている場合があるため、体感に頼らない環境管理が重要です。

そこで役立つのが、温湿度センサーを使った「見える化」です。

- 室内の温度・湿度をリアルタイムで確認できる

- 適切なタイミングでエアコンや除湿機の使用を促せる

- 離れて暮らし家族の見守りにも活用できる

数値で室内の状態を明確に把握できるほか、目標値を設定しておけば、一定の温度や湿度を超えた際にアラートで注意を促してくれる製品もあります。

また、通信機能付きのセンサーなら、スマートフォンから室内の状況を遠隔でチェックできるため、離れて暮らす家族の見守りにも便利です。

さらにエアコンや加湿器と連動して自動で調整できるスマート家電も登場しており、無駄な電力消費を抑えることで電気代の節約と家族の安全確保を両立できます。

⑧敷地全体で温度を下げる工夫|打ち水・緑化・遮熱舗装

夏の暑さ対策は、家の中だけでなく敷地全体の温度環境を整えることも大切です。

住宅周辺の地表温度が高いと、屋内にも熱が伝わりやすくなり、室温の上昇や冷房効率の低下につながります。

特にアスファルトやコンクリートなどの舗装面は、太陽光を吸収して高温になりやすく、周囲に熱を放出(放射)するため、「ヒートアイランド現象」の一因にもなっています。

そこで有効なのが、以下のような敷地環境全体での暑さ対策です。

- 打ち水

- 庭や玄関周りの緑化

- 遮熱性の高い舗装や塗料の使用

地面に水をまく「打ち水」は、気化熱によって周囲の空気を冷やす、日本古来の暑さ対策です。特に朝や夕方に行うと、効果が持続しやすくなります。

打ち水の他に自然を使って暑さ対策をするなら、庭や玄関周りを植物で整えるのもおすすめです。植物の葉は直射日光を遮ると同時に、蒸散作用によって空気中の熱を奪う働きがあります。これにより、地面の温度上昇を抑えられます。

また、アプローチや駐車場には太陽光の反射率が高い舗装材や塗料を使うことで、地表面の熱の蓄積を軽減できます。

こうした工夫を取り入れることで、敷地全体の気温を数度さげる効果が期待でき、室内の冷房負荷も抑えられます。

さらに、植栽や水のある景観は見た目にも涼し気で、心地よさや癒しを感じられる空間づくりにもつながります。

住まいの内外を一体で考えた暑さ対策で、家の中も外も快適で過ごしやすい夏の住環境を目指しましょう。

⑨間取りと動線の工夫で冷気を届ける|室温ムラを減らす設計

エアコンを使っていても、場所によって暑い・寒いの差があると感じたことはありませんか?

これは、空気の流れがうまく行き届かず、室内に「温度ムラ」が出来ていることが原因です。

特に熱中症リスクの高い高齢者や子どもが過ごす部屋に冷気が届きにくいと、身体への負担が大きくなるため、間取りや動線の工夫によって家全体に冷気が届く設計を心がけましょう。

例えば以下のような工夫が効果的です。

- 空気の流れを遮らないようにする(③ 風通しの良い家づくり|自然な通風でこもった熱を逃がす 参照)

- エアコンの位置を風の通り道に合わせる

- 扇風機やサーキュレーターを併用して循環を補助する

エアコンの冷たい空気は、足元や一部の空間にとどまりやすく、部屋の隅や別室との温度差が生じてしまうことがあります。

扇風機などをうまく併用して、風を生み出し流れを作ることで、冷気を部屋全体に行きわたらせ、効率よく室温を下げることができます。

冷気が部屋全体にいきわたるようになれば、エアコンの設定温度を1~2℃高めても、体感温度は下がり、省エネにも効果的です。

特にエアコンの冷風が直接当たるのが苦手な方にも、柔らかい風で空気を循環できる点が安心です。

高齢者や子どもにとって「家の中」こそ熱中症の大きなリスク空間になりうる時代です。

エアコンをつけているから大丈夫、と思っていても、室温ムラや通風不足、湿度の高さが重なると、命にかかわる危険を引き起こします。

毎日の暮らしを安全で心地よいものにするために、あなたの住まいも小さなことから見直してみませんか?