近年、公共施設や店舗では、段差をなくしてスロープを設けるなど、車いすでも安全に移動できるようにするバリアフリー対策が広く行われるようになってきました。

しかし、一般住宅ではまだ十分にバリアフリー化が進んでいないのが現状です。

多くの住宅では、玄関から道路までのわずかな距離にも段差があり、杖や車いす、キャリーカートを使う方にとって移動の妨げになっています。

このような小さな段差が、高齢者や障がいのある方の外出意欲を大きく阻害してしまうこともあります。

そのため、外構における段差や障害をできるだけ解消し、安心して外出できる環境を整えることが重要です。

今回は、外構部分の移動をより快適・安全にするためのバリアフリーリフォームにおいて、チェックしておきたいポイントをご紹介します。

玄関・外構の段差以外のバリアフリーリフォームのポイントは以下をご覧ください

外構の段差解消におすすめのバリアフリーリフォームとは?最初にチェックすること

玄関には、多くの場合、数段の階段が設けられているのが一般的です。

これは、日本が高温多湿な気候の島国であることと関係しています。

建物の床下に湿気がこもらないようにするため、建物の下に空間(床下)を設けて湿気を逃がす構造が取られているのです。

特に、日本の住宅は木造が多く、木材は湿気によって腐りやすいため、床下に隙間を設けることは建物の耐久性を保つ上でも重要です。

さらに、段差を設けることで、外からのゴミや雨水が室内に入りにくくするという役割も果たしています。

現在の「建築基準法」では、木造住宅の1階居室の床は地面から450mm以上の高さを確保することが原則とされています。

そのため、段差をバリアフリー化する際は、この高さを階段以外の方法(スロープや福祉機器)でどのように解消するかを考える必要があります。

それらを踏まえてチェックする箇所は以下の2か所になります。

- 門扉から玄関までの動線

- 門扉または玄関から駐車場までの動線

それぞれの動線における具体的なバリアフリー対策について詳しく説明していきます。

門扉から玄関までのアプローチを整備する

門扉から玄関までの距離がある場合、段差や階段が移動の大きな負担になります。

そのため、最初にチェックすべきポイントは、段差をどのように解消するかという点です。

また、道路や床面が滑りやすい状態だと、転倒などの事故につながるリスクがあります。

床材の種類や、滑りやすさの原因(水・落ち葉・コケ・雪など)もあわせて確認し、必要に応じて対処しましょう。

段差を解消するための具体的な方法

- スロープで段差を解消する

- スロープを設けるスペースがない場合は、段差解消機やいす式階段昇降機を検討する

- 手すりを設置して、歩行をサポートする

- 水や落ち葉などで滑りやすい場所には、防滑性の高い床材を使用したり、庭木の位置を調整する

- スペースや動線の問題で玄関の整備が難しい場合は、窓などを“第2の玄関”として活用する方法を検討する

スロープの材質は「コンクリート」「タイル」「ウッドデッキ」などがあり、それぞれに特徴があります。素材別の魅力は後述で説明します。

スロープ・段差解消機・いす式階段昇降機の使い分け

段差の解消には様々な方法がありますが、代表的なのは以下の3つです。

- スロープ

- 段差解消機

- いす式階段昇降機

1.スロープは、スペースが十分にある場合に有効で、材質(コンクリート・タイル・ウッドデッキ)に応じてデザインや滑りにくさが変わります。傾斜は一般的に「1/12以下(約4.8度)」が推奨されています。

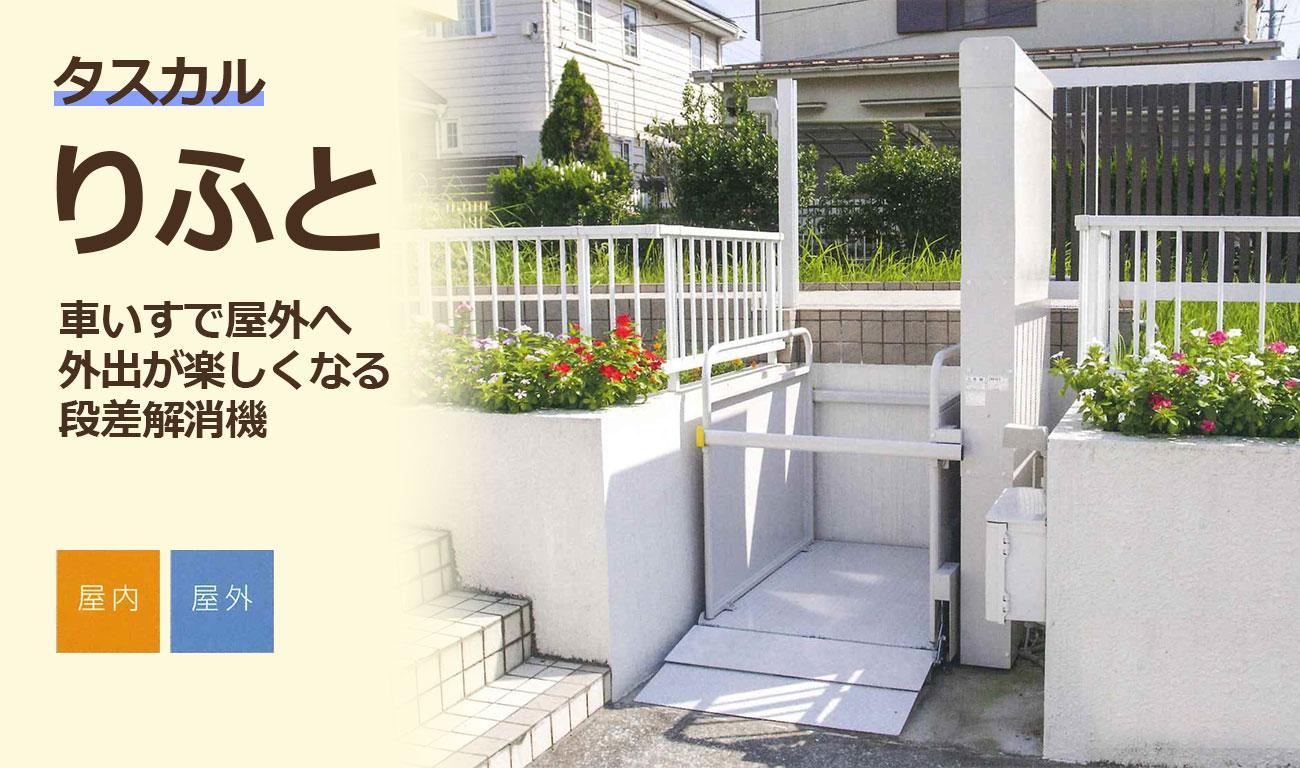

2.段差解消機は、車いす利用などで自力での段差の昇降が難しい方に適しています。スロープのスペースが十分にとれない場合もこちらがおすすめです。

3.いす式階段昇降機は、歩行が可能で、「いすに座る、立ち上がる」動作が出来る方に適しています。すでにある段差にレールをつけるので、比較的工事が簡単なのが特徴です。

季節による安全対策も忘れずに

見落とされがちですが、落ち葉・雨・雪など季節や天気の要因も滑りやすさに直結します。

必要に応じて以下のような対策をしましょう。

- 庇や屋根の設置で濡れを防ぐ

- 水はけをよくする舗装や勾配設計

- 庭木の選定や配置の見直し

外構をリフォームする場合は、庭も一緒に検討すると見落としが少なくリフォームができるでしょう。

画像は風雨を避けるためにオーニングを設置した施工事例です。

リビングの窓を第2の玄関とし、上にオーニングをつけることで、駐車場から車いすで降りてすぐ、風雨にさらされずにリビングに入れるようになりました。

施工事例

出入りのしやすさを高める工夫も重要

安全な動線だけでなく”玄関や門扉の「開けやすさ・使いやすさ」”も快適性を左右します。

以下のような対策もおすすめです。

- 門扉や玄関ドアを引き戸に変更する

- 取っ手の形状を持ちやすいものにする/電動化する

- ドアクローザーの設置で、不意にドアが閉じて身体を挟まないようにする

- 鍵を電子錠にすることで開閉を簡単にする

- 訪問介護利用者はキーボックスを設置すると便利

- インターホン・郵便受け・宅配ボックスなどの配置を使いやすく調整する

その他 毎日の動作を細かく想定して整備を

快適なバリアフリーリフォームを実現するには、日常のちょっとした動作にも着目しましょう。例えば以下の通りです。

- 雨の日に濡れた傘を置く場所

- 濡れた杖や車いすのタイヤを拭くスペース

- 鍵を開ける際に一時的に荷物を置ける場所

- 家の中に持ち込む前の一時置きスペース

細かいですが、こうした工夫を事前に計画しておくことで、リフォーム後の生活がさらに快適になります。

駐車場から玄関までの動線もバリアフリー化が重要

車いすを使用する方や、足の不自由な高齢者が車を利用する場合、駐車場から玄関までの動線の安全性が非常に重要です。

わずかな段差でも、つまずきや転倒のリスクがあるため、玄関から門扉へのアプローチと同様に、段差の解消が求められます。

具体的な対策としては、以下のような方法があります。

- スロープを設置して段差を解消する(傾斜は1/12以下を目安に、利用者の負担にならない勾配にします)

- スロープの設置スペースがない場合は、段差解消機やいす式階段昇降機の導入を検討する

- 移動をサポートするために手すりを設置する

- 水や落ち葉などで滑りやすい場所には、防滑性の高い床材を使用したり、庭木の位置を調整する

- 車庫の門やシャッターは、電動化するか開閉しやすい仕様にして、乗り降り時や移動の負担を軽減する

- 車いすを利用する場合は、車からの乗り降り・車いすへの移乗に必要なスペースを確保する

- どうしても玄関までの整備が難しい場合は、窓を“第2の玄関”として活用するなど、代替ルートを検討する

基本的な考え方は、”玄関から門扉へのアプローチと同様に、「段差を減らし、安全な動線を確保すること」”です。

また、車庫がある場合には「人の出入り」と「車の出入り」の両方に配慮する必要があります。

車庫に門やシャッターが設置されている場合、それを開けてから車に乗り込む動作が必要になるため、電動化などの工夫をしておくことで、しゃがむ動作や手間を減らし、負担を大幅に軽減できます。

素材別のスロープの特徴と選び方

スロープは段差解消の代表的な手段ですが、使いやすさ・安全性・見た目を左右するのが「素材選び」です。

ここでは代表的な3つの素材「ウッドデッキ」「コンクリート」「タイル」についてそれぞれ説明します。

ウッドデッキスロープの魅力と注意点

ウッドデッキスロープは自然な室間や温かみのある見た目が魅力です。庭や玄関周りをナチュラルに仕上げたい方に人気があります。また、柔らかい足ざわりで歩行時の負担が少ないのも特徴のひとつです。

コンクリートはアルカリ性のため、近くに樹木があると枯れてしまうケースもあります。そのため、芝生や庭木が近くにある場所ではウッドデッキを採用する傾向が高いです。

また、スロープの長さや高さの調整がしやすいため、比較的場所を選ばずに設置ができる点もメリットです。

ただし、木材は雨や湿気による劣化や滑りやすさに注意が必要です。

最近では、天然木のような見た目や質感をもちつつ”耐久性や防滑性に優れた樹脂製の人口木材(樹脂木材)”も多く出回っており、無垢材の代替としておすすめです。

ウッドデッキスロープが向いている方は以下になります。

- デザイン性や庭との調和を重視する方

- スロープの近くに庭木や芝生がある方

- 軽度な段差をおしゃれに解消したい方

- スロープの長さや高さが比較的ある場所に設置したい方

コンクリートスロープの耐久性

コンクリートスロープは、高い耐久性と安定感が特徴です。車いすやキャリーカートなど、重さのある移動手段にも安心して耐えることができます。

また、長期間にわたってメンテナンスが少なくて済み、施工費用も比較的安価なため、コストパフォーマンスも優れています。

ただし、施工時にしっかりとした勾配設計や排水設計が必要になります。滑り止め加工(刷毛引き仕上げやスリット加工など)を施すことも重要です。

費用は面積や勾配によりますが、10~30万円程度が一般的な相場となります。

コンクリートスロープが向いている方は以下になります。

- 強度やメンテナンス性を重視する方

- 車いす使用を想定している方

- 費用面を重視する方

タイルスロープのデザイン性と滑り止め対策

タイルスロープは、見た目の美しさや高級感を演出できる点が魅力です。

玄関周りの外観にこだわりたい方に人気があり、住宅全体のデザインと調和しやすいのも特徴です。

しかし、表面が滑りやすいため、滑り止め加工済みのタイルを選ぶことが非常に重要です。また、目地部分に水がたまりやすい場合は、排水設計や勾配設計の工夫が必要になります。

加えて、コンクリートスロープに比べて施工費用が高額になる場合が多いため、事前に見積もりを確認しておくことが大切です。

以上を踏まえて、タイルスロープが向いている方は以下になります。

- 外観デザインとの一体感を重視したい方

- 軽度な段差を美しく処理したい方

- 多少コストがかかってもデザイン性を重視したい方

スロープにおける推奨される傾斜角度(勾配)や通路幅

スロープを設置する際には、使用者の身体状況や介助の有無に配慮した設計が求められます。

勾配は、できるだけ緩やかにするのが理想で、”一般的には1/12~1/15(1mの高さに対して12〜15mの長さ)”が基本とされています。

スロープ設計の時のポイントは以下の通りです。

- 玄関ドアの前には、約1500㎡の水平スペースを確保する→鍵の開閉やドアの出入りの際に、車いすが坂を転がってしまうのを防ぐため

- スロープが長くなり折り返す場合も、折り返し地点に同様の水平面(約1500㎡)を設けるのが望ましい

- スロープの通路幅は最低でも900mm以上を確保し、自走用車いすの場合は1000mm程度あるとより安心

- スロープの両端には、50mm以上の立ち上がりや策を設置し、脱輪を防止する

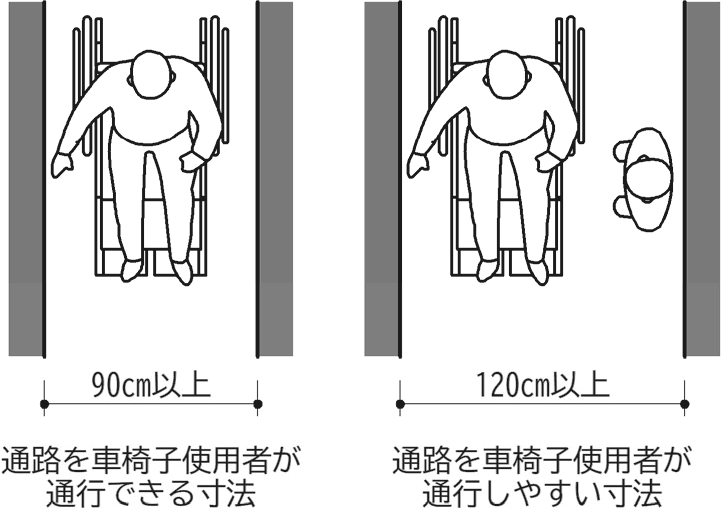

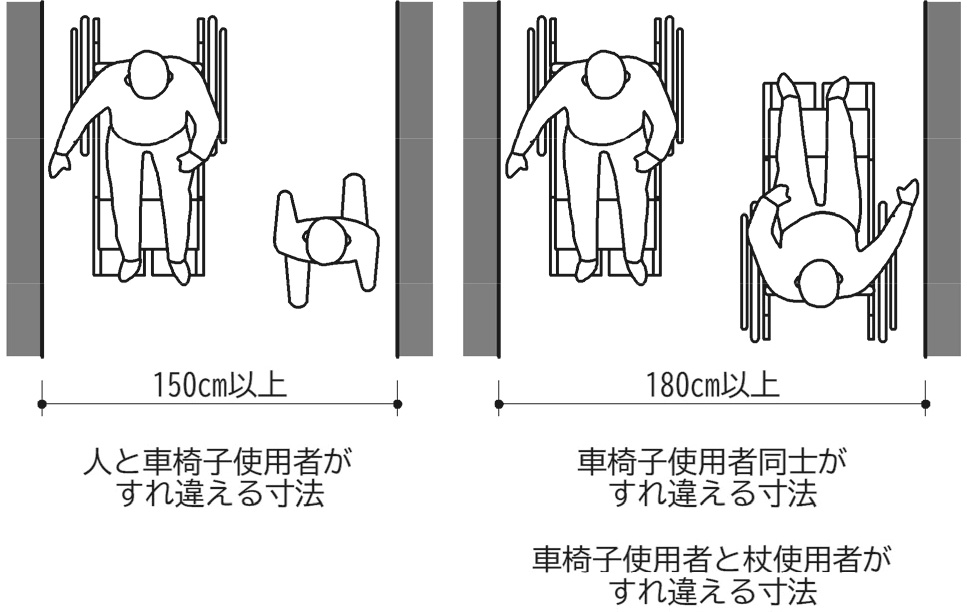

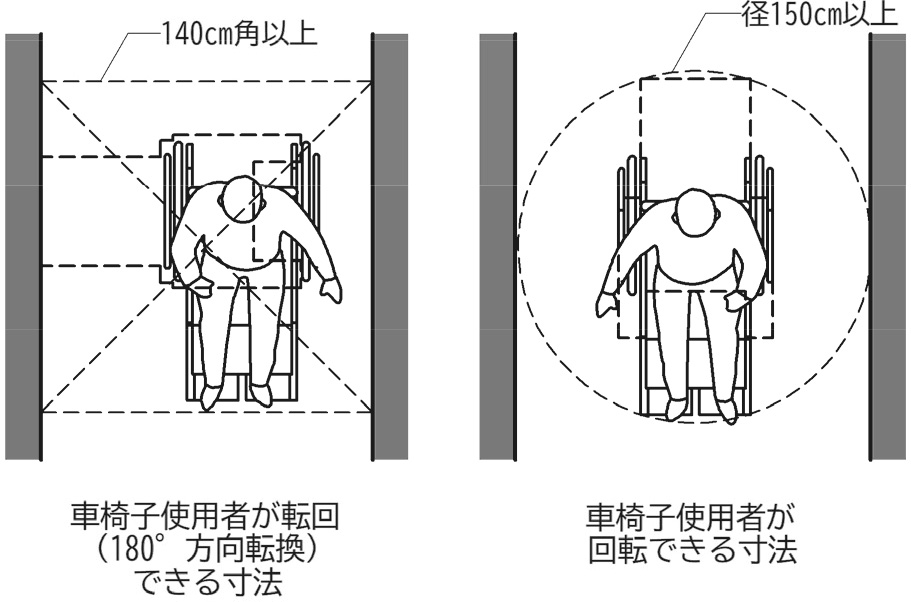

【参考】車いすを使用する場合の通路幅の目安(国土交通省 基本寸法より抜粋)

| 寸法 | 意味 | |

|---|---|---|

| 80cm | 車いすで通過できる寸法 | |

| 90cm | 車いすで通過しやすい寸法 通路を車いすで通行できる寸法 |

|

| 120cm | 通路を車椅子で通行しやすい寸法 人が横向きになれば車椅子使用者とすれ違える寸法 杖使用者が円滑に通過できる寸法 |

|

| 140cm | 車椅子使用者が転回(180度方向転換)できる寸法 杖使用者が円滑に上下できる階段幅の寸法 |

|

| 150cm | 車椅子使用者が回転できる寸法 人と車椅子使用者がすれ違える寸法 |

|

| 180cm | 車椅子使用者が回転しやすい寸法 車椅子使用者同士がすれ違える寸法 |

|

いす式階段昇降機で階段の上り下りを楽にする

門扉や玄関、駐車場周りに段差がある場合、足腰が弱くなった高齢者や要介護の方におすすめなのが「いす式階段昇降機」です。

階段にレールを設置し、いすに座ったまま安全に昇降できるこの設備は、室内外問わず導入できる福祉機器として注目されています。

いす式階段昇降機とは-高齢者・要介護者向けに安心サポート機器

いす式階段昇降機は、階段の片側に取り付けたレールの上を、いすに座ったまま昇り降りできる装置です。

足腰に不安のある方でも、安全に階段の昇降が出来るようサポートしてくれます。

いす式階段昇降機の特徴は以下の通りです。

- いすに座ったまま操作可能

- 非常停止機能など安全に配慮された設備

- 電動式で静かに動くため、ご家族にも安心

- 電源は家庭用コンセントで大丈夫

- 元からあった階段に設置するので、比較的安価で施工期間も短い

特に歩行はできるけれど、階段の昇降に不安がある方、介助者の負担を軽減したい家庭にとって有効です。

屋外用いす式階段昇降機の設置事例

最近では、屋外用のいす式階段昇降機も広く普及しています。

玄関までのアプローチに階段がある住宅や2階が玄関になっているタイプの住宅などで活用されています。

ご利用者様は福岡県福岡市にお住まいの方からのご依頼です。

玄関が階段を上がってすぐの2階にあり、外出の際必ず15段の階段を昇り降りする必要があることから、外出をする時の身体的な負担が大きくかかっていました。

「もっと気軽に外出できるようになりたい」「日常のお買い物を楽にしたい」との願いから、方法を探し始めており、今回いす式階段昇降機をご紹介させていただきました。

相談の結果、外出するときの荷物持って乗れることから、階段を移動を補助する杖や手すりなどの対策ではなく、いす式階段昇降機の設置を選びました。

施工事例

段差解消機の導入でスムーズな出入りを実現-車いす利用者向け

玄関前の数段の階段や高低差のあるアプローチは、車いすを利用する方にとって大きな障壁になります。そのような場面でおすすめするのが「段差解消機」です。

スロープのように長い距離やスペースを必要とせず、その場で上下移動ができる段差解消機は、限られたスペースでも導入しやすく、操作も簡単なため、近年多くの家庭で導入が進んでいます。

段差解消機とは-対応できる段差の高さ

段差解消機は、車いすに乗ったまま垂直に昇降できる装置です。玄関先や屋外アプローチなどに設置することで、段差をスムーズに乗り越えることができます。

主な特徴は以下の通りです。

- 昇降範囲は約60~120cm程度が一般的(製品により最大200cmまで対応可能)

- 車いすごと乗り入れ可能なプラットフォーム型

- ボタン操作で簡単に上下できる電動式

- 家庭用コンセント対応のモデルがあり、設置が比較的容易

スロープを設置できる広さがない場所におすすめ-施工事例

スロープは、一般的に段差の12倍の距離が必要と言われています。敷地条件によっては設置が難しいケースもあります。そうした場面で段差解消機は特に有効です。

左の画像は駐車スペースから直接リビングへ入るための段差解消機です。リビングの窓を玄関として利用することで、出入りを楽にすることができました。

参照:施工事例

足元照明で視認性アップ!夜間も安心できる外構づくり

夜間や薄暗い時間帯に、スロープや段差が見えづらくてヒヤッとした経験はありませんか?

足元照明を設置することで、視認性が格段に向上し、つまずきや転倒のリスクを大幅に軽減できます。

特に高齢の方や視力が落ちてきた方にとっては、「見える安心」が暮らしの安全につながります。

段差やスロープの位置が一目でわかる安心設計

足元照明は、段差・スロープ・玄関ポーチなど高さの変化がある箇所に重点的につけるのが基本です。これにより足元の落差や傾きが「見える化」され、つまずき・転倒などのリスクを大幅に軽減できます。

特に高齢者や視力の低下してきた方にとって照明は単なる「明かり」ではなく「命を守る安全装置」ともいえる存在になります。

設置することで以下の効果があります。

- 段差・スロープの境界線が明確に見える

- アプローチの安全性が視覚的に高まる

- 濡れた床、落ち葉、凍結場所(雪なども含む)が見つけやすくなる

- 来客や訪問介護の方にとっても「安全な家」と印象付けられる

おすすめの設置場所は以下になります。

- スロープや階段の視点と終点付近

- 門扉~玄関までのアプローチ沿い

- 駐車場~玄関までの動線

- 郵便受け・インターホン周辺・宅配BOX周辺

また、照明器具自体もフラットな地中埋没型、スタンド型、壁面取り付け型など種類が豊富で、デザイン性と実用性を兼ね備えた選択が可能です。

視認性と省エネを両立する人感センサー付き照明とは?

最近では人の動きを感知して自動で点灯・消灯する「人感センサー付きのLED照明」が主流になっています。これは視認性を確保しながら、省エネ・防犯対策にもなるという一石三鳥の設備です。

主なメリットは以下の通りです。

- 必要なときだけ点灯するので無駄な電力を消費しない

- 不意の来客や外出時にも自動で照らしてくれる

- 点灯によって周囲に人の存在を知らせ、防犯にもつながる

- ソーラー対応モデルや蓄電池内蔵型は停電時も安心

照明の色温度や明るさ調整、照射範囲の設定などが可能な製品も多く、使う人の視力や設置環境に合わせたカスタマイズができるのも魅力です。

玄関・外構の段差以外のバリアフリーリフォームのポイントは以下をご覧ください

車いす利用想定で玄関・屋外のバリアフリーリフォームをお考えの方は以下の記事も参考にしてください。

高齢者向けの玄関・屋外のバリアフリーリフォームをお考えの方は以下の記事も参考にしてください。