「寝室のすぐそばにトイレがあったら、もっと楽なのに…」

夜間、トイレに起きたときや、介護者を連れてトイレに向かうとき、こんな思いにとらわれることはありませんか。

もっとも、新たにトイレのスペースを設けるのは難しいと感じる方は多いのではないでしょうか。

そこで、注目したいのが、寝室にある押入れなどの収納スペースです。

入っている物を整理した収納スペースをトイレに変えられないか、と考えてみるのは、どうでしょう。

排泄は、人間の尊厳に深くかかわる日常行動です。

自らのタイミングで、行きたいときに行けるトイレは、心の安心につながります。

この「押入れをトイレにする」という考えの元とった、人間の尊厳と同じ発想から、自立を支える快適な住環境を紹介します。

関連記事

高齢者のトイレのバリアフリーリフォームについては下記のリンクからご覧ください。

車いすをご利用の方のトイレのバリアフリーリフォームについては下記のリンクからご覧ください。

寝室近くにトイレがあると、なぜ便利?

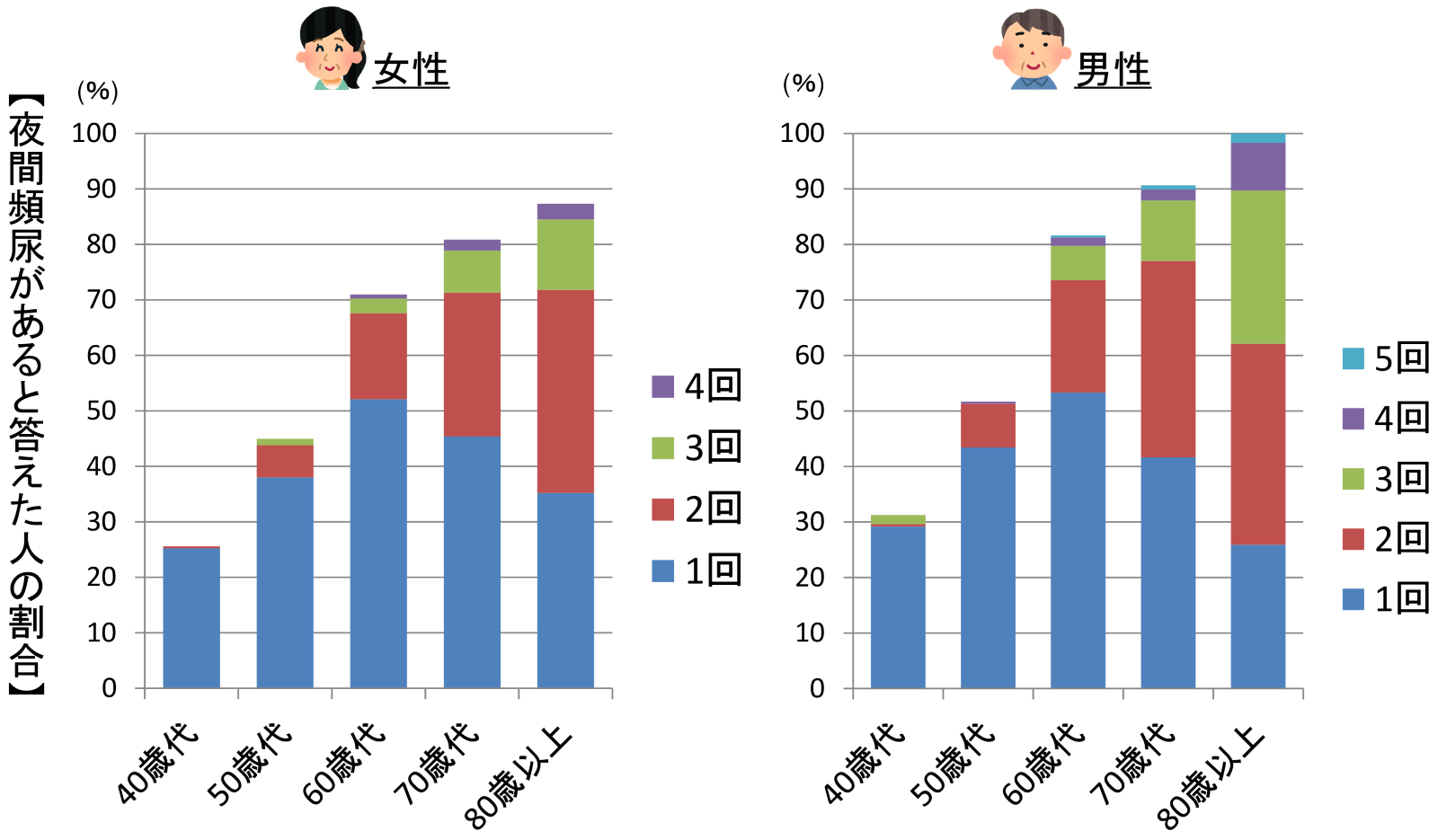

NILS-LSA(ニルス・エルエスエー)夜間のトイレ何回行きますか 【夜間頻尿】(https://www.ncgg.go.jp/ri/advice/14.html)

夜間トイレに行くために寝室から廊下を通り、遠くのトイレまで移動するのは、若い方でも少し面倒に感じるものです。

これが高齢者や足腰に不安のある方にとっては、大きな負担や転倒のリスクにつながることもあります。

実際にNILS-LSA(ニルス・エルエスエー)の調査では、男女ともに年齢が高くなるほど「夜間頻尿がある」と答えた方の割合が多く、尿の回数も高齢者ほど多いという結果が出ています。

つまり、高齢になるほど夜間に何度もトイレに行く必要があり、そのたびに寝室から遠い場所に移動するのは、安全面でも介助する方の負担の面でも大きな負担になるのです。

こうした背景から、寝室の近くにトイレがあることは、大きな安心と快適さにつながります。

寝室の近くにトイレがあるメリットは以下になります。

- 暗い廊下や段差のある場所を歩かずにすむため、夜間転倒事故の予防になる

- 冬の寒い廊下やトイレの移動を避けられることで、ヒートショックのリスクの軽減になる

- 移動距離が短いので自力でトイレに行けるようになる、あるいは、介助がしやすい動線になる

- トイレに行きたいときに行ける環境が整うことで、精神的な安心につながる

寝室の近くにトイレがある住まいは、快適性を高めるだけでなく、その人らしい生活を支える、非常に大きな意味をもつ工夫になります。

参考データ:外部リンク

“収納”から“生活空間”へ。押入れをトイレに活かすという考え方

「寝室近くにトイレが欲しいけれど、新しく作るスペースがない」

「この階にトイレを設けるには、大がかりなリフォームが必要になりそう」

そんなお悩みを抱えている方に、ぜひ知っていただきたいのが「押入れをトイレのスペースとして生かす」という考え方です。

押入れは、布団や衣類をしまうための「収納場所」というイメージが強いかもしれません。

寝室周りに限られたスペースしかない住宅でトイレを寝室近くに設置することを諦めている方も、収納の中身を見直し、スペースを空けることで、トイレを寝室の近くに設置できる可能性が高くなります。

押入れは壁に囲まれており、トイレ空間としての独理油性やプライバシー性を保つために壁を新設する必要がなく、工夫次第で十分に実用的な空間に変えることが可能です。

さらに、寝室そのものを別の場所に移動させたり、生活動線を大きく変えたりする必要がないという点も、大きなメリットです。

給排水や換気といった工事は必要ですが、「廊下を削って新設」「寝室とトイレの位置関係のために間取りを変更する」といった大掛かりな間取り変更に比べて、現実的かつコストを抑えた選択肢として検討できます。

収納という役割にとらわれず、今ある空間を暮らしの質を上げるためにどう使うかを考えるだけで、住まいと生活の可能性は大きく広がります。

押入れをトイレにリフォームする際の注意点

押入れをトイレに活用することで、限られたスペースの中でも寝室近くにトイレを設けられる可能性がありますが、実現に当たってはいくつか注意すべきポイントがあります。

注意すべきポイントは以下の通りです。

- 給排水の確保ができるかどうか

- 換気とニオイ対策

- 音への配慮

- 明るさと清潔性の確保

- 出入りのしやすさ、段差への対応

ここからは、それぞれの注意すべきポイントについて詳しく説明していきます。

給排水の確保ができるかどうか

もっとも重要なのは、水を流すための給水と排水経路が確保できるかどうかです。

特に排水については、既存の配管までの距離や高低差によって対応の可否が異なるため、事前の現地調査が必要不可欠です。

場合によっては、排水用のポンプを設置することで対応できるケースもありますが、費用やメンテナンスのことも含めて検討が必要です。

換気とニオイ対策

トイレ空間には換気の設置が必要です。

押入れはもともと換気設備がない密閉区間であることが多いため、臭いや湿気がこもりやすくなります。

そのため、壁や天井にダクトを通して、外に排気できるルートを確保することが求められます。

とはいえ、最近では換気設備の性能が大きく向上しており、寝室に接していても臭いが気にならない程の換気環境を整えることも可能です。

さらに脱臭機能付の便器や消臭剤の併用などにより、より快適な空間づくりが実現できます。

音への配慮

寝室のすぐ近くにトイレを設ける場合、流す音や使用音が気になるという声もあります。

特に深夜や早朝など、静かな時間帯には小さな音でも気になるものです。

とくに、寝室が夫婦で使われている場合や、複数人が同じ寝室で就寝している環境では、使用者以外への配慮がより重要になります。

ただし、トイレは給水や排水のために壁や床に穴が開いている構造であり、音は壁の中や床下を伝って広がるため、壁の表面に何かを貼るだけでは、十分な遮音効果は得られません。

とはいえ、壁の内側に遮音材を入れる、床材に防音性の高いものを使うといった対策は、音の響き方を和らげ、ある程度の軽減効果が期待できます。

また、防音性の高いドアは密閉性が高いため、湿気や臭いがこもりやすく、トイレとの相性はあまりよくありません。

完全に遮音しようとするのではなく、音をできるだけ軽減する工夫を積み重ねることが現実的な対策となります。

具体的には、静音タイプの便器を選ぶ、音の響きにくいペーパーホルダーを選ぶなどがあります。

完全な遮音は難しいものの、これらの対策を組み合わせることで、寝室に隣接したトイレでも快適に使用できる環境を整えることができます。

明るさと清潔性の確保

押入れは本来、人が長時間過ごす場所ではなく、照明や内装の仕様も最低限になっていることが一般的です。

そのため、トイレとしてリフォームをする際には、快適な明るさと清掃のしやすさを意識した空間づくりがかかせません。

まず、明るさの確保には、適切な照明の設置が必要です。

空間が狭い分、暗さを感じやすいため、光が全体に人がる照明器具を採用するとよいでしょう。

また、センサー機能のついたライトを導入すると、夜間にトイレのスイッチを手探りで探す必要がなくなり、より安全かつ快適に使用できます。

内装に関しても、壁や床の色を明るめに仕上げることで、空間に清潔感を持たせながら視認性を高める効果があります。

一方で、トイレ本体・壁・床の色にコントラストをつけることで、それぞれの位置や形状が認識しやすくなり、特に高齢者にとっての使いやすさが向上します。

どちらが適しているかについては、身体機能によって異なるため、それぞれに合った方法を模索することをおすすめします。

次に、清潔性の確保です。押入れの床や壁は、基本的にトイレとしても使用を想定していないため、水や汚れに強く、掃除のしやすい素材へ変更する必要があります。

耐水性、防汚性の高い床材・壁材を使うことで、日々のメンテナンスがしやすくなります。

さらに、収納時代のほこりやカビの名残が残っているケースもあるため、内装工事の際にはカビ対策や断熱も併せて検討すると安心です。

「狭い」「暗い」「掃除しにくい」といった押入れ特有の課題をひとつずつ解消していくことで、安心して使える清潔なトイレ空間が実現できます。

出入りのしやすさ、段差への対応

押入れをトイレにリフォームする際は、出入りのしやすさと段差への配慮も重要なポイントです。

押入れと寝室の床に段差がある場合は、そのままでは出入りのたびにつまづきや転倒のリスクが生じます。

特に高齢者や足腰に不安のある方にとって、わずかな段差でも大きな障害になるため、フラットな床に仕上げる、またはスロープで緩やかに調整するなどの工夫が必要です。

また、排水の勾配を確保するためにトイレの床をかさ上げする施工が行われることもありますが、床を上げすぎると出入りのしやすさが損なわれ、本末転倒になってしまうケースがあります。

段差のない空間づくりを目指すなら、配管ルートの工夫やポンプの活用などで、極力床の高さを抑える設計が理想的です。

さらに扉の開き方にも配慮が必要です。

すでに開口部の位置や幅が決まっているケースでは難しいこともありますが、可能であれば引き戸を採用するのが理想です。

開き戸は、身体を引いて開け閉めする動作が必要になるため、引き戸やアコーディオンドアのように、開閉がスムーズにできる扉は使いやすさの点で有利です。

車いすを利用する場合は、開口を900mm程度確保します。

また、ふらつきがある方や介助が必要になる方には、出入り口付近に手すりを設置することで、安全性と安心感を高めることができます。

実際にベッドをトイレ近くに配置し、ベッドからトイレまでの動線に沿って手すりを設置することで、手すりに寄りかかって身体を支えながら、なんとか自力でトイレに行けるようになったという事例もあります。

こうした工夫が、介助の負担軽減や自立支援にもつながります。段差や動線に細やかに配慮し、「行きやすく、使いやすい」空間に整えることが、安心して暮らせる住まいづくりの鍵となります。

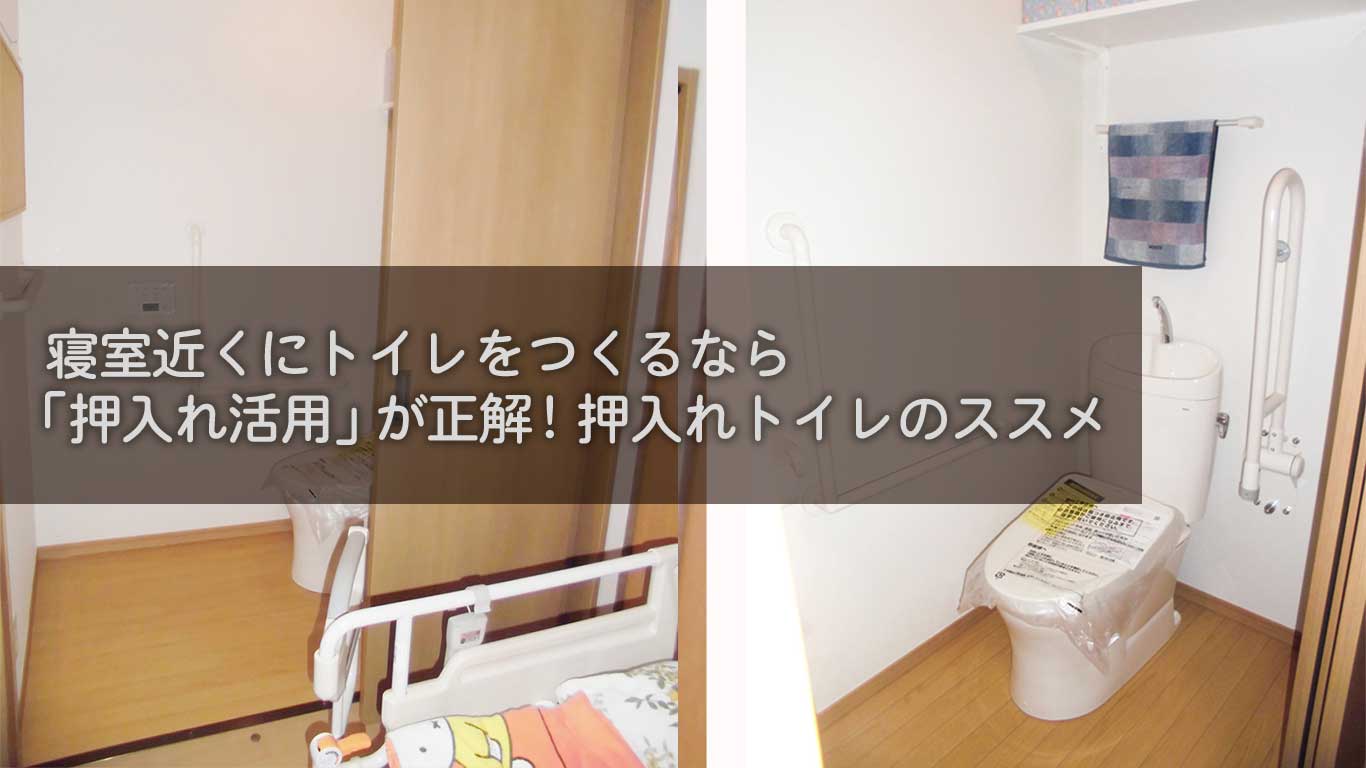

押入れをトイレにした施工事例

押入れをトイレにした施工事例を紹介します。

生活の拠点を2階から1階に移そうと考えていた方の押入れトイレの施工事例

身体機能の低下により、階段の昇り降りに危険が伴うようになったため、生活の拠点を2階から1階に移そうと考えていらっしゃった方からのご依頼です。

元あった押入れをトイレに改装することで、部屋の大きさを変えることなくトイレを新設できました。限られた空間ながらも、トイレとして十分な広さを確保でき、快適に使える仕上がりになりました。

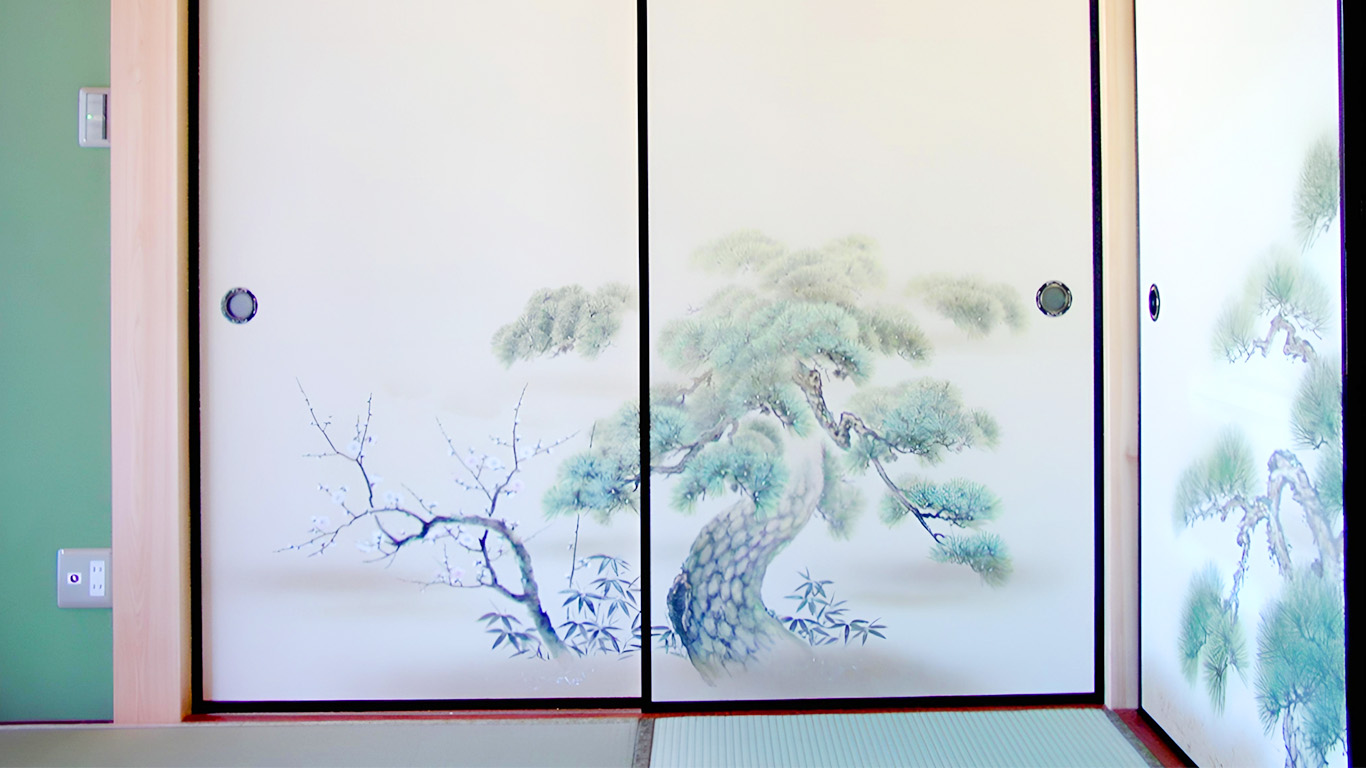

和室→洋室に変更し、ベッドをより近くに配置。押入れをトイレにした施工事例

こちらも、身体能力の低下が原因で、階段の昇り降りに危険が伴うようになったため、生活の拠点を2階から1階に移そうと考えていらっしゃった方のケースです。

寝室にする部屋と廊下の段差の解消のために、床をかさ上げし、ベッドが置きやすいように畳からフローリング(和室→洋室)へ変更しました。

また、1階トイレの拡張をご希望でしたが、ご利用者様のADLを考えた際、トイレを広くとるのはもちろんですが、極力寝室の近くにある方が良いのではないかとご提案をして、寝室予定の部屋の押入れをトイレに変更することになりました。

トイレのドアはパッと見たところトイレとはわかりづらくし、普通の寝室の見た目を維持し、臭いなどの対策も十全に行ったため、寝ている場所の近くにトイレのある不快感を無くしています。

また、ベッドを近くに配置して、トイレまでの動線を手すりでつなぐことで、「なんとか自力でトイレに行けるようになった」とのお声を頂いています。

押入れトイレの設置にかかる費用は?

押入れをトイレにリフォームする場合、一般的な費用の目安は約60万~100万程度です。

ただし、状況によって大きく変動するため、まずは現地調査と見積の取得が大切です。

主な費用項目は以下になります。

- 給排水工事費(配管の位置や長さによって大きく変動)

- 便器・設備機器費(便器本体や手洗い器、照明、換気扇など。グレードや費用によって異なる)

- 電気工事費(照明や換気扇、温水便座等を設置するための配線・コンセント工事が必要)

- 内装・仕上げ工事費(床・壁・天井・防水/防臭/防音対策、手すりなどの設置など)

高齢者や障害のある方の生活改善を目的としたトイレ改修であれば、各自治体のバリアフリー改修の助成制度が活用できる可能性があります。

対象となるには、事前の申請と工事内容の条件を満たす必要があるため、担当のケアマネージャーやリフォーム会社との相談を早めに進めることが大切です。

ご相談はこちらのバナーから↓

押入れを活用したトイレリフォームは、増築よりもコストを抑えつつ、暮らしやすさを大きく高められる選択肢です。

検討の際は、希望の設備・動線・安全性などもふまえて、トータルでプランニングをすることが成功のカギとなります。

関連記事

高齢者のトイレのバリアフリーリフォームについては下記のリンクからご覧ください。

車いすをご利用の方のトイレのバリアフリーリフォームについては下記のリンクからご覧ください。

押入れをトイレにした施工事例は下記のリンクからご覧ください。

その他トイレのバリアフリーリフォームは下記のリンクからご覧ください。

介護保険を使用したバリアフリーリフォーム↓

https://tri-angle-rehome.com/archives/4321

車いす使用を想定したバリアフリーリフォーム↓

https://tri-angle-rehome.com/archives/2121

トイレを埋め込むことで、自力でトイレに行くことが可能になったバリアフリーリフォーム↓