1階が駐車場や店舗になっていて、2階で暮らしている。そんな住まいは、日本に昔からある生活スタイルです。

しかし、そのような住宅にお住まいの方にとって、「階段の昇り降り」は日常的な負担になりがちです。

年齢を重ねたり、ケガや体調の変化があったりすると、階段の昇り降りが一気に大きな障壁になっていきます。

「そろそろ階段がつらくなってきた」「この家に住み続けられるか不安」と感じている方も少なくありません。

では、無理なく安心して、今の家で暮らしていくにはどうしたらいいのでしょうか。

この記事では、段差を解消しながら安心して暮らし続けるためのバリアフリーリフォームの選択肢をご紹介します。

手すりの設置から、ホームエレベーター、リフォームや住み替えまで、ライフスタイルにあった対策を一緒に考えていきましょう。

関連記事はこちら

1階が駐車場や店舗の家で「安心して住み続ける」ための選択とは?|「段差」が暮らしの壁になる理由

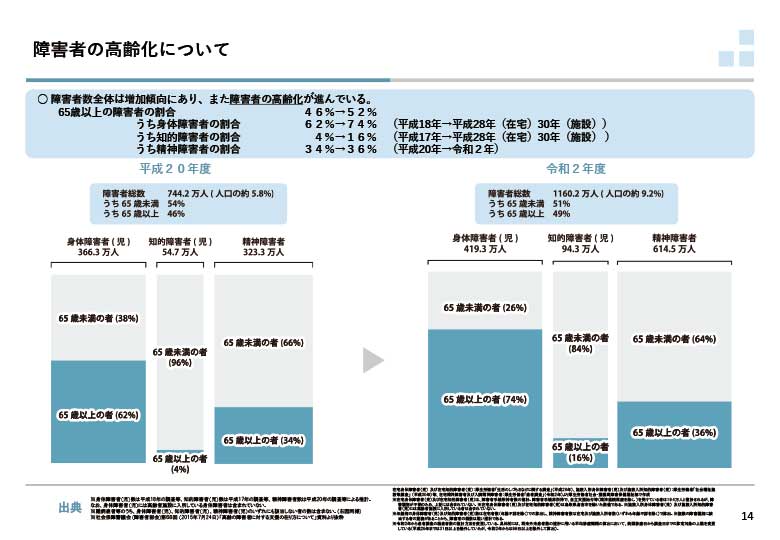

厚生労働省 意見交換会の基礎資料より

日本における障害者の総数は年々増加し、高齢化の進行も顕著です。

厚生労働省の報告によると、平成20年度には約742万人(人口の約5.8%)だった障害者数が令和2年度には約1,160.2万人(人口の約9.2%)にまで増加しています。(参考:厚生労働省 意見交換会の基礎資料より)

年齢構成を比較すると、平成20年度は65歳以上が46%でしたが、令和2年度には49%に上昇しました。このデータから、障害者の高齢化が着実に進んでいることがわかります。中でも、身体障害者は日本の人口の約3.5%にあたる436万人とされています。(参考:厚生労働省 意見交換会の基礎資料より)

バリアフリー新法では、道路の段差は2cm以下と定められていおり、(参考:横断歩道の段差は「2cm」 車いすと白杖の両方OK 日経新聞)

一般的には、車いすでスムーズに移動するには5mm以下の段差が望ましいとされています。

このような基準からもわかるように、段差は移動の自由を大きく左右する要因であり、階段の昇り降りや住まいの構造そのものが、生活の質に直結する重要な課題だと言えるでしょう。

では、無理なく、安心して、今の家で暮らし続けるにはどうしたらよいのでしょうか。

次の章では、段差を解消しながら快適な暮らしを実現するための、バリアフリーリフォームをご紹介します。

段差解消リフォームの補助制度を知っておこう

バリアフリーリフォームには、国や自治体による補助制度が利用できる場合があります。

なかでも、要支援・要介護の認定を受けている方が対象となるのが、介護保険制度による「住宅改修」項目です。

この制度では、手すりの設置や段差の解消、滑りにくい床材への変更など、日常生活を安全にするための住宅改修に対して、補助を受けられる仕組みが整えられています。

ただし、利用には事前の申請が必要です。

対象となる工事の内容や申請方法については、ケアマネージャーや地域包括支援センター、各市区町村の窓口に相談するとスムーズです。

介護保険とは別に、各自治体が独自に実施している住宅改修助成制度もあります。

対象工事や補助内容、上限や申請時期、必要書類など、各自治体ごとに定められているため、お住まいの地域の制度を確認することが大切です。

関連記事

介護保険の住宅改修について詳しく知りたい方は以下のリンクをご覧ください

階段の昇り降りをサポートするなら「手すりの設置」が基本

階段の昇り降りが不安になってきたとき、まず検討したいのが手すりの設置です。

シンプルな工事でありながら、転倒リスクの軽減や身体への負担を大きく減らす効果が期待できるため、バリアフリーリフォームの第一歩として多くのご家庭で取り入れられています。

特に高齢の方や膝・腰に不安ある方にとって、手すりがあるかないかは昇り降りのしやすさに直結します。

身体を支える「もう一つの足」として、動作を安定させ、安心感を生み出す役割を果たしてくれます。

設置する際は、次のようなポイントに注意しましょう。

- 上下階を通して連続して握れること

- 握りやすい太さと素材であること

- 使う人の身長や利き手に合わせた高さに設置されていること

必要に応じて形状を選ぶことで、踊り場や方向転換のある階段にも対応できます。

また、近年ではただまっすぐな棒状の手すりだけでなく波型(ウェーブ)の手すりも注目されています。

波型手すりは、手の形や動きにフィットしやすく、自然に手を滑らせながら握り替えがしやすい設計になっているのが特徴です。

昇りのときは「引っ張る」、下りの時には「体重をかける」といった使い方ができるため、握力や筋力の低下がある方も安心して使えます。

ただし、視覚障害者の方には、「持ち手がぐねぐねとうねっていて持っていて不安」「階段の終点がわかりにくい」などの意見があり、メリット・デメリットを理解して選ぶことが大切です。

手すりは比較的負担の少ないリフォームですが、取り付け方や位置によって使いやすさに差が出るため、住む人の身体の状態や動線に合わせた設計が重要です。

今はまだ、「なんとか昇り降りできる」という方も、早めの設置によって安心がひとつ増え、将来の備えにもなります。

自力歩行ができる方には「階段昇降機」の導入がおすすめ|階段の負担を軽減

階段の昇り降りがつらくなってきたものの、歩行はまだ自力で行える、そんな方におすすめなのが、いす式階段昇降機の導入です。

いす式階段昇降機とは、座面のついたいすがレールに沿って階段を移動する設備で、利用者はいすに座ったまま安全に階段の上下運動ができます。

操作はシンプルなリモコン式で、屋内・屋外どちらにも設置可能で、後述するホームエレベーターよりも金額を抑えて導入できるのも魅力です。

歩行機能がある程度残っているけれど、階段の昇り降りが負担に感じる方にとって、身体への負担を最小限に抑えながら、今の住まいに安心して暮らし続けるための有効な手段です。

1階が駐車場、2階が生活スペースになっているご自宅にいす式階段昇降機を設置した施工事例

ご利用者様は神奈川県横浜市にお住まいの方からのご依頼です。

1階に駐車場スペースがあり、生活の中心は2階で過ごすご家庭です。

ご依頼者様は、平坦な場所の歩行は問題なく可能でしたが、建物内の階段が急角度であったために、階段の上り降りが困難になっていました。

2階に居住スペースがあることから、外出する際に必ず階段を上り降りする必要があり、外出自体が億劫になってしまったとご相談受けました。

このケースでは、立ち座り、平坦な道の移動は問題なく行えるということであったため、階段の上り下りに対しての解決の提案をいたしました。

相談の結果、外出するときの荷物まで一緒に運べることから、階段を移動を補助する対策ではなく、いす式階段昇降機の設置を選びました。

施工事例

玄関が2階になっているご自宅にいす式階段昇降機を設置した施工事例

ご利用者様は福岡県福岡市にお住まいの方からのご依頼です。

玄関が階段を上がってすぐの2階にあり、外出の際必ず15段の階段を昇り降りする必要があることから、外出をする時の身体的な負担が大きくかかっていました。

「もっと気軽に外出できるようになりたい」「日常のお買い物を楽にしたい」との願いから、方法を探し始めており、今回いす式階段昇降機をご紹介させていただきました。

相談の結果、外出するときの荷物持って乗れることから、階段の移動を補助する杖や手すりなどの対策ではなく、いす式階段昇降機の設置を選びました。

施工事例

関連記事

いす式階段昇降機の製品紹介はこちら

身体状況別でおすすめのいす式階段昇降機を知りたい方は以下のリンクをご覧ください。

ホームエレベーターとの比較を知りたい方は以下のリンクをご覧ください。

車いす利用の方には「ホームエレベーターの設置」で段差を根本解消

車いすを使用している方にとって、階段は移動を完全に遮ってしまう大きな障壁です。

車いすを使用する方が、現在の住まいで安心して暮らしを続けるためには2つのパターンがあります。

- ホームエレベーターを設置する

- 1階に住めるように間取りを変更する

なかでもホームエレベーターは、車いすのまま乗り降りできる構造で、日々の昇降を無理なく行うことができます。

家族の介助が必要な場合でも、介助者と一緒に乗れるサイズを選べば、移動の負担を大幅に軽減できます。

ホームエレベーターのメリットは以下の通りです。

- 車いすでの上下階の移動が大幅に楽になる

- 1階に住まいを移すより、費用を抑えられる場合がある

- 生活スタイルを大きく変えることなく、今まで通り2階で暮らせる

デメリットは以下の通りです。

- いす式階段昇降機に比べて費用がかかる

- 建物の状態や間取りによっては設置できない場合がある

ホームエレベーターは1畳程度のスペースから設置可能な製品もありますが、そのサイズで車いすが出入りできるかどうかは別の問題です。

必ずご使用中の車いすで実際に乗り降りできるかを事前に確認することが大切です。

費用やスペースといったハードルはあるものの、ホームエレベーターは、車いすユーザーが自分らしく暮らし続けるための根本的な解決策です。

階段のある住まいで、安心して暮らすために、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

ホームエレベーター設置の施工事例

1F屋外からみた、ホームエレベーター/エレベータホールの入口(右から)

外構スロープ:道路からホームエレベーター前まで【施工事例写真2】

ホームエレベーターの施工事例です。

ご利用者様は、1階が駐車場で、2階にお住まいの方です。

車いす生活になり、2階で暮らすことに難しさを感じていらっしゃいました。

最初は、1階駐車場部分を住めるように改装したいというご要望でしたが、必要な全ての設備を1から作るより、ホームエレベーターの設置の方が費用が抑えられる試算でしたので、そちらをご提案することになりました。

参照:施工事例

エレベーターの設置(福祉施設の場合)

福祉施設のエレベーター設置事例です。

車いすで生活をする前提で、計画をした福祉施設で、各階をつなぐ重要な設備となっています。

車いす利用と介助に必要な広さを十分にとったエレベーターとなっています。

参照:施工事例

関連記事

ホームエレベーターの費用感について詳しく知りたい方は以下のリンクをご覧ください

ホームエレベーターの設置で後悔しないためのチェックポイントを知りたい方は以下のリンクをご覧ください。

ホームエレベーターの設置に必要なスペースはどれくらいかを知りたい方は以下のリンクをご覧ください

いす式階段昇降機との比較を知りたい方は以下のリンクをご覧ください

「1階に住めるように間取り変更」もバリアフリーの有力な選択肢

思い切った選択にはなりますが、1階が駐車場や店舗として使われている住宅では、そのスペースを活用してキッチン・浴室・トイレ・寝室などを1階に集約することができます。

これにより、車いす利用者が階段を使わずに生活の全てを完結できる環境をつくることができます。

ただし、この場合は全ての設備を1から作る必要になるため、ある程度まとまった工事規模と費用が必要です。

一方で、すでに1階にリビングや水回りの設備がある場合は、間取り変更のハードルはぐっと下がります。

どちらの場合でも、ホームエレベーターの設置と比較して検討することをおすすめします。

また、建物の構造や階段の形状などによっては、ホームエレベーターの設置が難しい場合もあり、そのような時にはこの「1階改修プラン」か「住み替えプラン」が主な選択肢となります。

どちらを選ぶか迷う場合は、両方のプランで見積もりをとり、理想の生活スタイルや費用・施工期間・使い勝手などを比較することが大切です。

どうしても難しい場合は「バリアフリー住宅への住み替え」も視野に

希望する生活スタイルや住宅の構造、立地条件、費用面などの理由から、リフォームや設備の設置が難しい場合もあります。

そのようなときには、バリアフリー住宅への住み替えという選択肢も視野に入れてみましょう。

住み替えには大きく分けて2つのパターンがあります。

- すでにバリアフリー対応になっている住まいへ移る

- 空き家をリノベーションするor新築で自宅をバリアフリー設計にする

すでにバリアフリー対応になっている住まいへ移る

高齢者や障害者の方でも安心して暮らせるよう、最初からバリアフリー仕様になっている賃貸住宅や分譲住宅に住み替えるパターンです。

段差のない玄関・トイレ・浴室や、手すりの設置、車いすでも使いやすい動線が確保されており、すぐに新しい生活を始められるのが大きなメリットです。

- 空き家を活用してバリアフリー仕様にリノベーションした賃貸住宅

- バリアフリー分譲マンション

- 高齢者向け賃貸住宅

- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

- その他グループホームなど福祉施設

最近では、高齢化を受けて、バリアフリー仕様になっている分譲マンションも増えてきています。

また、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)など、見守りや介護サポートが受けられる住宅の選択肢も増えているので、生活スタイルやご家族サポート体制に合わせて検討しましょう。

空き家をリノベーションするor新築すで自宅をバリアフリー設計にする

もうひとつは、中古住宅を購入してバリアフリー仕様にリノベーションするパターン、または自分たちの希望に合わせて新築するパターンです。

この方法では、動線や設備、使いやすさまで、自分たちの生活に合わせて自由に設計できるため、将来のライフスタイルも見据えた家づくりが可能です。

ただし、建築コストや工期などが発生するため、資金計画やスケジュールに余裕をもって進めることが大切です。

住み慣れた家に手を加えることが難しい場合でも、住み替えという方法で安全性・快適性を高めた新しい住まいを手に入れることは十分に可能です。

どのパターンが自分たちにあっているか、将来の暮らし方やご家族のサポート体制も踏まえて検討してみましょう。

日常的な段差「暮らしの壁」となってしまう前に、どのような選択肢があるのかを知っておくことが、安心して暮らし続ける第一歩です。

無理なく・安心して・自分らしく住み続けるために、今の家でできること・これから選べることを一度整理してみましょう。

関連記事

高齢者向けのバリアフリーリフォームを知りたい方は以下のリンクをご覧ください

車いす利用者向けのバリアフリーリフォームを知りたい方は以下のリンクをご覧ください

ホームエレベーターの設置を詳しく知りたい方は以下のリンクをご覧ください

いす式階段昇降機について詳しく知りたい方は以下のリンクをご覧ください