高齢者のバリアフリーリフォームというと、段差の解消や手すりの設置など、「安全性」を高める工事を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

しかし、せっかくリフォームをしても、ある視点を見落とすと逆効果になってしまうことがあります。

安全のために取り付けたはずの設備が、かえって使いにくくなったり、せっかく設置しても実際は使わなかったり…。

暮らしの中で「安心」を得るためには、「ただ設備の取り付けるだけ」では不十分なことがあります。

今回は、設備の設置をするときに大切な考え方と、具体的な工夫のポイントをわかりやすく解説していきます。

「いつも通りに動ける」ことが、安心につながる住まい

高齢者の住まいづくりを考える際、ただ新しい設備を導入するだけでは不十分なことがあります。

長年慣れ親しんできた住まい中では、身体にしみついた習慣や、意識せずできる「慣れた動き」があるためです。

たとえば、玄関での靴の脱ぎ方・履き方、トイレでの立ち座り、浴室への入浴の流れなど、日常の中に無数の「いつもの動作」があります。

「いつもどおり動ける」ことを大切にすることが、安心に生活できるリフォームの第一歩になるのです。

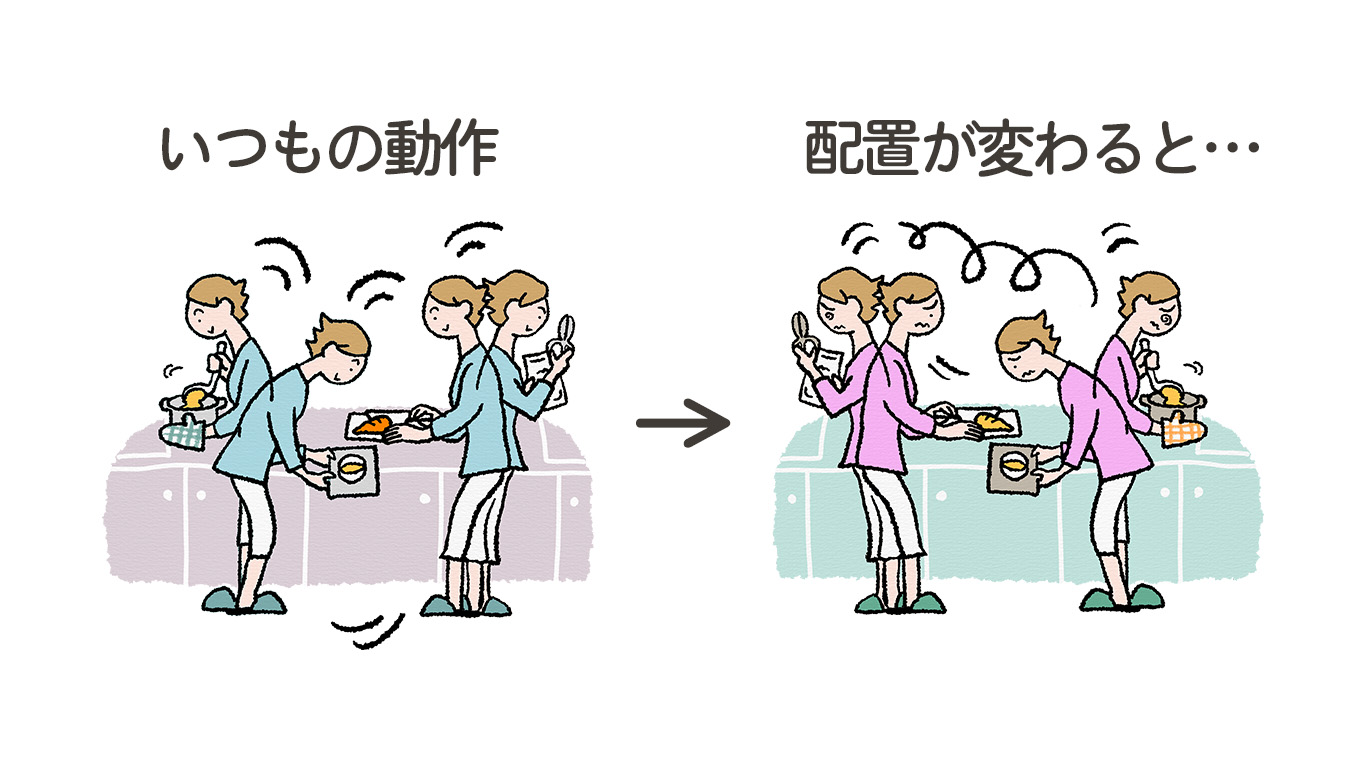

なぜ「慣れた動作」を変えない方がいいのか?

なぜ「慣れた動作」を変えない方がいいのでしょうか。

それは、「身体が覚えた動き」が「記憶」とセットになっているからです。

長年繰り返してきた日常動作は、頭で考えるよりも早く身体が反応できる「無意識の動き」になっています。

たとえば玄関を履くときに自然と体が傾く方向や、トイレで立ち上がる際に手を添える場所などは、すでに習慣として定着しています。

こうした動きを大きく変えてしまうと、「どこに手けばよかったかな?」「どちらの足から動かせばいいだろう?」と迷いが生まれ、動きのリズムが崩れてしまい、かえって転倒やケガのリスクを高めてしまいます。

特に高齢者は新しい環境や動作になれるのに時間がかかるため、配置や向きの小さな変化でも混乱しやすいのです。

実際、「せっかく手すりを設置したけれど、「いつもの動作」に合わない場所に手すりがあったため使わなかった。」というケースもしばしば聞かれます。

だからこそ、バリアフリーリフォームでは、「新しい動きを覚えてもらう」よりも、「これまでの慣れた動きをそのまま活かす」ことが、安全で安心できる暮らしにつながります。

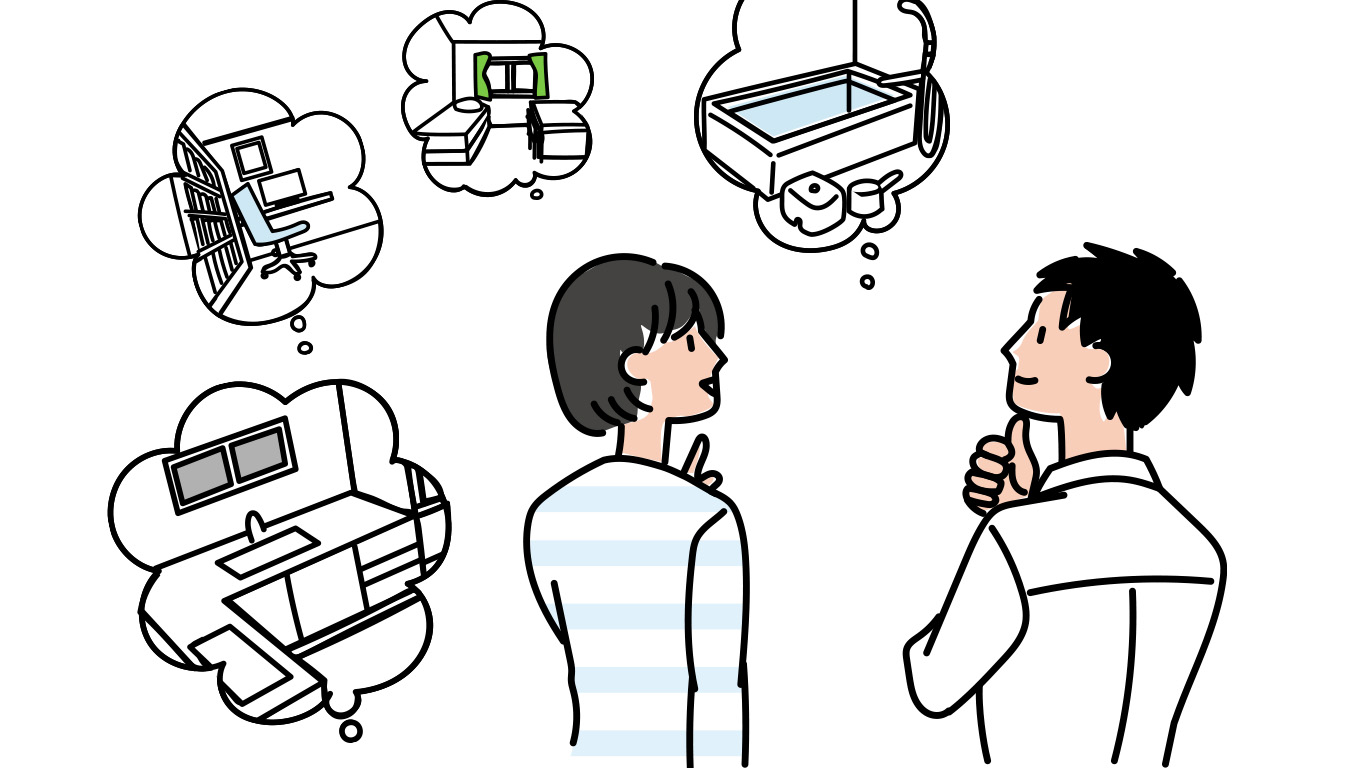

リフォームの第一歩は「今の暮らし」をよく見ることから

では、どうすれば「慣れた動き」を守ったリフォームができるのでしょうか。

それは、今の暮らしの様子を丁寧に観察することです。

高齢者の生活には、その人ならではの動きや習慣がたくさんあります。

「いつもの動き」は本人にとって無意識で行っているため、改めて聞いても説明が難しい場合が少なくありません。

だからこそ、家族や介助者が普段の様子を観察したり、実際の生活の様子を一緒に確認したりすることが大切です。

- 「お風呂に入るときは、右足から入っていますか?左足から入っていますか?」

- 「靴を履くとき、玄関のどの位置で履いていますか?座っているでしょうか、それとも立っているでしょうか?」

- 「キッチンで使ったものは、どこに置いていますか?」

こうした細かな観察を積み重ねることで、暮らしの中にある「無意識の動き」が見えてきます。

バリアフリーリフォームの計画は「理想の間取り」や「最新の設備」から考えるのではなく、まずは今の暮らしの中でどんな動きが繰り返されているのかを見極めることから始めましょう。

手すりをつけるなら、“いつも手をついている場所”に

手すりの設置は、高齢者のバリアフリーリフォームで最も多い工事のひとつです

「手すり設置 高さ」と調べると、「床から75cm~85cmが目安」と紹介されることが多いでしょう。

確かに一般的な基準としてはわかりやすいのですが、実際の暮らしの中で本当に使いやすい高さかどうかは別問題です。

大切なのは、その方が普段どこに手をついているかを基準にすることです。

実際の動きを丁寧に観察すると同時に、家の中の痕跡にも目を向けてみてください。

毎日、繰り返し手をついている場所には、壁紙の色が少し擦れていたり、その場所だけ物が起これていなかったりと、使ってきた証が残っていることがあります。

標準的な高さに合わせただけでは、「なんとなく使いづらい」「結局、壁の方に手をついてしまう」ということになりがちです。

一方で、普段から無意識に手をついていた場所を丁寧に見極めて手すりを設置すると、自然に使える安心感が大きくなり、転倒防止や暮らしやすさに直結します。

浴槽や水栓、キッチンは「使い慣れた配置」をそのままに

浴室やキッチンは、毎日の生活で同じ手順を踏む場所です。

例えば、「ユニットバスを交換したら、頭を洗っているときに水栓の位置を手探りで探してしまった」という経験談は、とても分かりやすい例でしょう。

浴槽のまたぎ方、水栓の捻り方、コンロやシンクの配置、こうした「いつも設備がある場所」は、長年の習慣と結びついています。

そのため、配置や向きを大きく変えてしまうと「どこにあるんだっけ?」と迷いが生じ、かえって使いにくくなったり、自己のリスクを高めたりするのです。

向きが変わるだけでも、混乱やケガのもとに

向きが変わるといった小さな変化も事故の引き金となることがあります。

例えば、「水栓レバーが左右逆になったら、水を出したつもりが熱湯が出てしまった、逆に水しか出ず慌ててしまった」などが想像しやすいでしょう。

いつも通りの動きをしたのに、いつもと違う結果が返ってくるという「ギャップ」が混乱を生み、事故につながりやすくなります。

キッチンでも同じです。コンロと調理台の位置が入れ変わるだけで長年の手順が乱れてしまいます。鍋を持ったまま振り返る動作が増えて、やけどや転倒などのリスクを高めてしまうのです。

場所はそのまま、安全性だけをプラスする工夫を

上記の理由で、高齢者向けのバリアフリーリフォームでは「配置を大きく変えないこと」が基本です。

例えば浴槽のリフォームでは、

- 浴槽の段差を低くする

- 床に滑り止めを加える

- 水栓にサーモスタットを導入して温度を安定させる

キッチンのリフォームでは、

- 作業台の高さを調整する

- 照明を明るくする

- 火を使わずに安心なIHに切り替える

こうした、「場所はそのままに安全性だけをプラスする工夫」が、慣れた暮らしを守りながら安心感を高めるリフォームにつながります。

収納の場所も「いつもの位置」がいちばん使いやすい

収納計画を考えるとき、つい「見た目をきれいに整える」ことや「使いやすいように場所を変える」「新しい収納を設置する」などに意識が向きがちです。

しかし、高齢者にとって本当に大切なのは、長年の習慣のまま「いつもの場所にある」ことです。

よく使うものの場所は、目や手の感覚、さらには記憶と結びついています。

「薬はいつもこの棚の右側」「ハンカチはこの引き出し」など、無意識のうちに身体が覚えている動作があります。

その位置を大きく変えてしまうと、「どこ置いたっけ?」と探す時間が増え、ストレスや不安につながってしまうことも少なくありません。

収納は「きれいに整えること」だけが正解ではありません。

むしろ、「床に落ちているものを踏んで転んでしまう」「重ねて置いていたものが倒れてしまう」といった危険がある場所以外は、多少「出しっぱなし」でもよいのです。

物が部屋からあふれてしまいそうな場合は、「いつも通りの動き」と関係の薄い場所、たとえば何年も全く手を付けていない場所から少しずつ片づけてみてはいかがでしょうか。

必要であれば、「扉を引き出し式に変える」「棚をスライドダウン式にする」「収納を見やすい配色に変える」などの工夫を加えることで、取り出しやすさや安全性を高めれば十分かもしれません。

「きれいにする」ことよりも「安全性を高める」ことを意識してみてください。家族で話し合ってストレスのない暮らしを一緒に作っていくことが大切です。

どこを変えて、どこはそのままにするかを見きわめよう

リフォームでは、「どこを変えるか」と同時に「どこをそのまま残すか」を見極めることが欠かせません。

「手すりの位置は本人が普段手をついている場所に合わせる」「浴槽や水栓は慣れた配置を保ちながら安全機能をプラスする」「収納はいつもの位置を守りつつ取り出しやすい工夫を加える」、など、慣れた動きを生かす部分と、安全性を強化する部分をバランスよく組み合わせることが、高齢者が安心して暮らせるリフォームのカギとなります。

リフォームの計画を立てるときには、「ここは変えたほうが安全」「ここは慣れを守ったほうが安全」という視点で、家族や専門家と一緒に検討し、無理なく続けられる住まいを目指しましょう。

関連記事

高齢者におすすめの収納については下記のリンクをご覧ください。