年齢を重ねると、ちょっとした段差や滑りやすい床でも、思わぬ転倒事故につながることがあります。

特に玄関周りやアプローチなど、毎日通る「家の外」の環境は見落とされがちですが、実は危険が潜む場所のひとつです。

「玄関先で転んでしまった」「庭先で足を取られた」、なんて声も珍しくありません。

この記事では、高齢者の方やご家族が、お家の周りを自分でチェックできる10項目のリストをご用意しました。

つまずきやすい場所を早めに把握し、事故を未然に防ぐことが、安心な暮らしに繋がります。

まずは、今日のうちに家の外回りをぐるっと一周してみませんか?

関連記事

「つまずきやすい場所」徹底チェックリスト~家のまわりを自分で安全点検しよう~

| チェック項目 | 該当 | コメント・メモ |

|---|---|---|

| ① 玄関までのアプローチに段差がある | (例:1段だけの段差も危険) | |

| ② アプローチが滑りやすい素材(タイル・石など) | 雨の日や濡れた日が特に注意 | |

| ③ 手すりがなく、身体を支える場所がない | 坂道や階段がある場合は必須 | |

| ④ 昼間でも玄関前が暗くて足元が見えづらい | センサーライトの設置がおすすめ | |

| ⑤ アプローチに植木鉢・ホース・物置など障害物がある | つまずきやすい要因になります | |

| ⑥ アプローチや庭の舗装がひび割れている/ガタガタしている | つま先が引っかかる恐れあり | |

| ⑦ 砂利や土の道で歩くと足を取られる感覚がある | 安定した舗装に変更を検討 | |

| ⑧ 雑草が伸びていて歩く場所がわかりにくい | 定期的な手入れ or 防草対策を | |

| ⑨ 玄関ポーチに雨の日に水がたまりやすい場所がある | 滑りやすく危険です | |

| ⑩ 夜間に玄関・門灯が暗い/つかないことがある | 照明は防犯にも効果的 |

チェック結果の目安

- 0~2項目該当: 今のところ大きな問題はなさそうですが、定期的に確認を

- 3~5項目該当: 転倒リスクがやや高め。早めの対策が安心です

- 6項目以上該当: 要注意!早急な安全対策や専門家への相談をおすすめします

家の周りには、見落としがちな転倒リスクがいくつも潜んでいます。

特に高齢になると、ほんの少しの段差や障害物でも大きなケガにつながることがあるため、定期的な点検が大切です。

10月10日は「転倒予防の日」、高齢者の転倒事故に注意しましょう!

-転倒事故の約半数が住み慣れた自宅で発生しています- (消費者庁)より引用

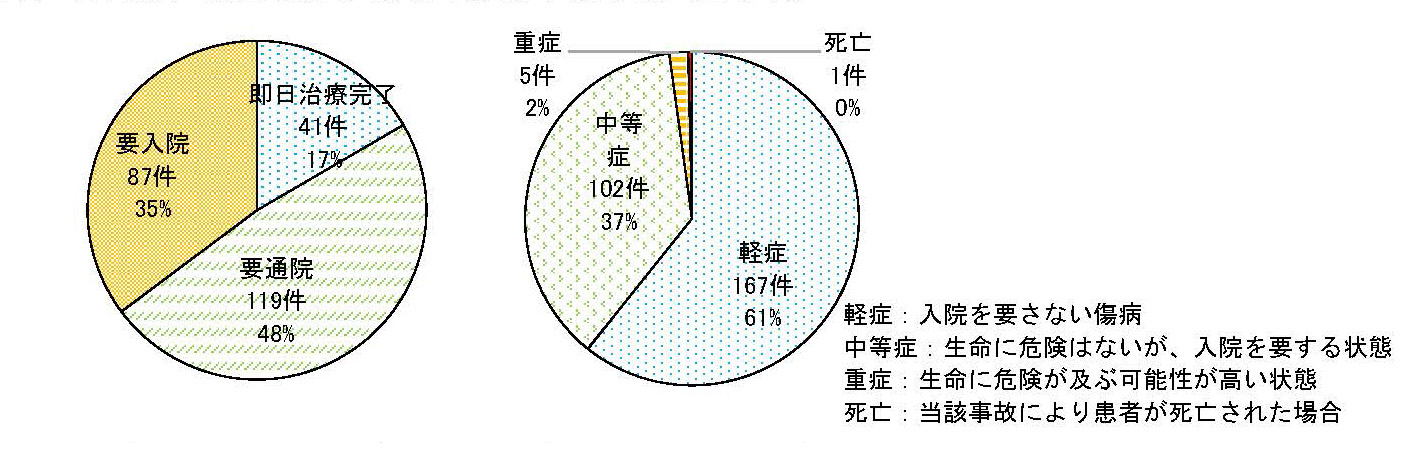

実際、消費者庁の報告によると、高齢者の住宅内転倒事故では、「通院を必要とする事例が48%」と約2人に1人、「入院を伴うケースも35%」と約3人に1人となっています。

さらに骨折を伴った事例では入院が必要になった割合が76%と深刻な結果につながるケースが多数報告されています。

上記のチェックリストを使って、ぜひご自宅の外まわりを確認してみてください。

ご自身でも、ご家族と一緒でもOKです。1つでもチェックがついたら、早めの対策をしましょう。

参考データ

10月10日は「転倒予防の日」、高齢者の転倒事故に注意しましょう!-転倒事故の約半数が住み慣れた自宅で発生しています-[PDF:581KB](消費者庁)

① 玄関までのアプローチに段差がある

バリアフリーリフォームにおいて、最も優先されるポイントの一つが「段差の解消」です。

段差というと階段を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、実際には「わずか5cm」ほどの段差でも、高齢になるとつまずきや転倒の原因になりやすくなります。

特に玄関までのアプローチは、毎日必ず通る場所です。雨の日や荷物を持っている時など、ふとした瞬間にバランスを崩すリスクがあります。

また、将来的に杖や歩行器、車いすを使うようになった時に段差が大きな障害になるため、まだ元気なうちから対策を考えておくことが安心につながります。

基本的には、実際に必要になったタイミングで改修を行う形で問題ありません。

なぜなら、バリアフリーが必要になった時に身体状況がどうなっているのかは、その時になってみないとわからないことが多いからです。

ただし、「どこにどんな工事が必要になるか」をあらかじめ知っておくと、資金計画や準備をしやすくなります。

段差の対策は以下の方法があります。

- 小さな段差に簡易スロープを置く

- 手すりを設置して、安全に昇降できるようにする

- 階段があり、自力歩行が可能だけれど階段の昇降が難しい場合は「階段昇降機」の設置を検討する

- 階段があり、車いすの使用を想定する場合は「段差解消機」の設置を検討する

- 「門から玄関まで」あるいは「駐車場から玄関まで」の道を舗装してスロープにする

一見問題がなさそうな段差も、年齢とともに「危険な場所」へと変わっていきます。

心身が元気な今だからこそ、外出の障害になりそうな場所をチェックしておき、未来の自分のために備える外構づくりの検討や資金計画をしておきましょう。

玄関〜道路までの段差の解消方法について詳しく知りたい方は以下のリンクをご覧ください。

② アプローチが滑りやすい素材(タイル・石など)

玄関までのアプローチに使われるタイルや天然石、インターロッキングなどの素材は、見た目が美しく人気があります。

しかし、これらの素材の中には、雨や雪の日に滑りやすくなるものがあるため、高齢者の転倒リスクを高める原因になりやすい点に注意が必要です。

特に、杖や歩行器を使っている方にとっては、滑る地面は命に関わる事故につながる可能性があるため、素材選びや補修の重要性も増してきます。

滑りやすさには、以下のような対策が効果的です。

- 既存タイルの上に滑り止め塗料やシートを施工する

- 表面に凹凸のあるノンスリップタイプのタイルや舗装材に変更する

- 高低差がある場合は、滑り止め加工があるウッドデッキも魅力的な選択肢

- 屋根や庇をつけて、雨による濡れを最小限に抑える

- 冬場は凍結防止の工夫(融雪マットや暖房式スロープなど)も検討

- 落ち葉や泥も滑りやすさの原因となるため、掃除のしやすい舗装や排水の流れも意識して検討する

見た目の美しさだけでなく、「安全に歩けるかどうか」がこれからのアプローチ選びで大切な視点になります。

すべりやすい素材が気になる場合は、舗装材の交換や加工といった工事が大がかりになることも多いため、早めに検討を始めておくことが大切です。

将来的な負担を減らすために、今のうちに対策を考えておきましょう。

③ 手すりがなく、身体を支える場所がない

アプローチや玄関周りに手すりが無い場合、加齢とともに不安を感じる場面が増えていきます。

足腰の筋力が弱くなると、少しの段差でもバランスを崩しやすくなり、つかまる場所がないことで転倒にもつながる可能性が高まります。

特に次のような場所では、手すりがあるかないかで安心感が大きく変わります。

- 坂道や階段のあるアプローチ

- 鍵を開けたり閉めたりする玄関前

- 雨で滑りやすい屋外動線

また、杖を使っている方や、身体のバランスが取りづらいにとっては、手すりがあることで「自分の力で外に出られる」自信にもつながります。

手すりを設置する場合は以下の点にも注意しましょう。

- 握りやすい太さ・素材を選ぶこと

- 滑りにくく、濡れても冷たくなりにくい素材(樹脂や木材)が安心

- 地面の高さや段差に応じて、連続して設置できるかを確認する

家の中と同じように、外構でも「つかまれる場所がある」ことは安全の基本です。

これからの外まわりのリフォームを考えるなら、手すりの設置はぜひ検討しておきたいポイントです。

④昼間でも玄関前が暗くて足元が見えづらい

昼間でも、玄関ポーチやアプローチの一部が影になっていると、足元が見えにくくなり、つまずきや転倒の原因になります。

特に庇(ひさし)や植栽、、隣家の建物の影等で常に薄暗くなっている場所は注意が必要です。

また、床の色と段差や植木鉢などの障害物の色味が似ている場合も、視認性が低下します。

高齢になると、色の濃淡や段差の違いが目で判別しづらくなるため、気づかないまま踏み外すといった危険性があります。

こうした見えにくさの対策としては、次のような工夫が有効です。

- 段差の先端に、明るい色や滑り止めテープなどで目印をつける

- 床面の色と段差の淵、植木鉢などの配置物とのコントラストをつける

- 常に陰になる場所は、照明だけでなく、配置や色彩設計も含めて見直す

視力が衰えたときに「どこに何があるか」がパッと見てわかる庭やアプローチが、事故を防ぐために役立ちます。

見落としがちな「影のある場所」や「同化した配色」を意識して点検してみましょう。

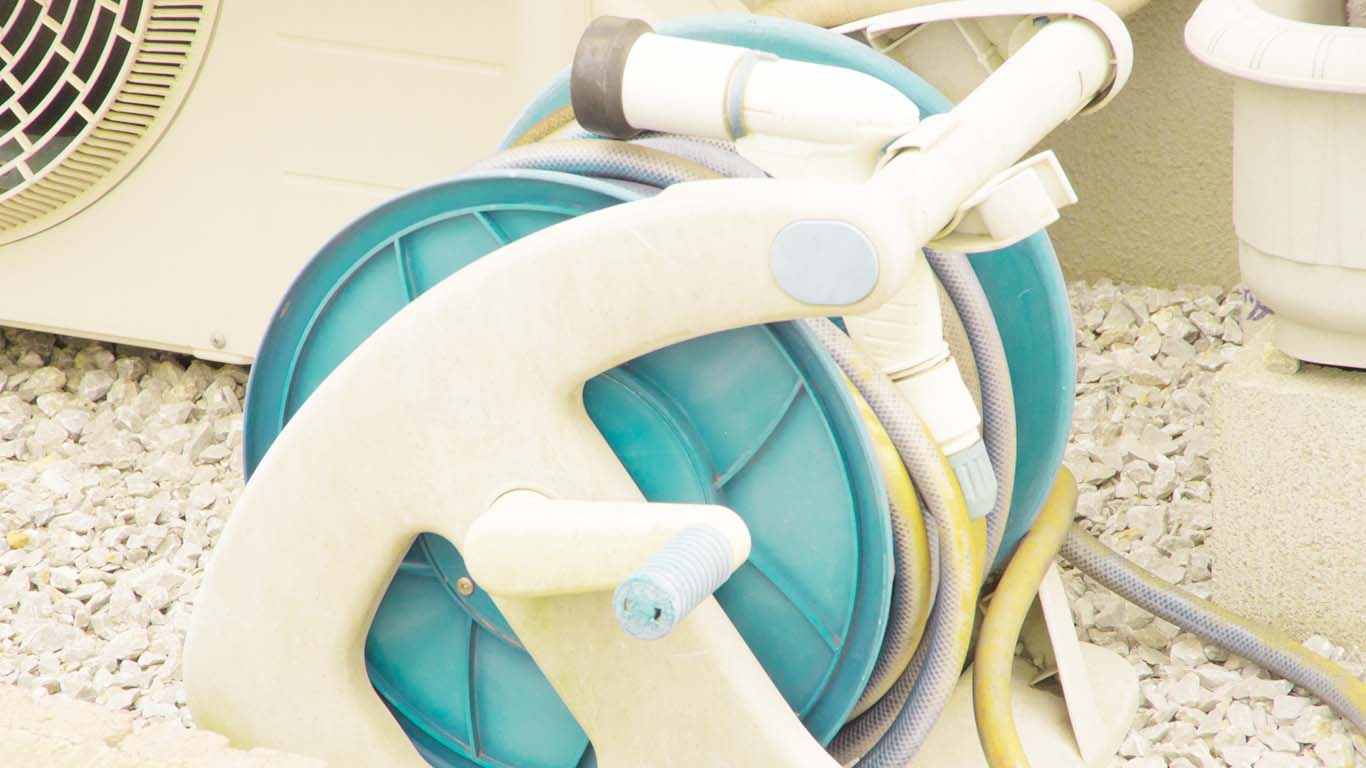

⑤ アプローチに植木鉢・ホース・物置など障害物がある

何気なく置いている植木鉢やホース、掃除道具、物置などが、転倒事故のきっかけになることがあります。

特に高齢になると、視線が下がりにくくなったり、歩行時のバランス感覚が低下したりするため、小さな障害にもつまずきやすくなります。

さらにホースやコードのような「柔らかくて見えにくいもの」は、つまずいたときに足元がもつれて転倒につながるケースも多く、注意が必要です。

以下のような対策を取り入れて、安全な通路を確保しましょう。

- 植木鉢や収納物は動線から外した位置に固定して置く

- ホースなど長いものはリール式にして、出しっぱなしにしない

- 物置はできるだけ壁側や奥まった場所に設置し、通路をふさがない

- 使わないものは、思い切って処分・移動を検討する

- 細かいものが多く散らかりやすい場合は、収納の見直しも効果的

「物を置ける場所」より「歩ける場所」を優先する発想が重要です。

片付けや配置の工夫だけでも、安全性はグッと高くなります。

⑥ アプローチや庭の舗装がひび割れている/ガタガタしている

舗装のひび割れやガタつきは、つまずきや転倒の大きな原因になります。

特に高齢になると、つま先が上がりにくくなったり、足元の凹凸に対する反応が遅くなったりするため、わずかな段差や隙間でも足を取られやすくなります。

例えば以下のような状態は要注意です。

- コンクリートやインターロッキングの目地がずれている、割れている

- 地盤沈下などでタイルやブロックが浮いている/傾いている

- 雨で土が流れてできた小さな凹みやくぼみ

見た目では気づきにくい変化でも、つまずきやすい箇所として積み重なると危険度が増します。

また、車いすや歩行器を使う場合は、わずかな傾きや凹凸が移動の妨げになり、身体や移動の負担の原因になります。

対策としては、以下の方法があります。

- ひび割れた部分の補修・再舗装を行う

- 地盤沈下の影響がある場合は、専門業者による再施工を検討する

- 小さな補修は、市販の補修材や舗装プレートで対応可能

「まだ歩けるから大丈夫」と放置せず、「歩きやすさ」と「つまずきにくさ」を基準に、点検・補修をすることが大切です。

安心して歩けるアプローチは日々の生活の安心感にもつながります。

⑦ 砂利や土の道で歩くと足を取られる感覚がある

一見ナチュラルな風合いのある砂利道や土の通路ですが、高齢になると足元を取られるような感覚になりやすく、転倒の原因になることがあります。

特に、足の筋力が低下していたり、杖や歩行器を使用している方の場合、砂利や柔らかい土の上では足元や補助具が安定せず、バランスを崩してしまうリスクが高まります。

また、雨でぬかるんだ地面や凍結した朝方などは、滑りやすさが増すのでより一層危険です。

小さなつまずきやふらつきが大きな事故につながらないよう、安定した歩行環境を整えることが重要になります。

対策には以下のようなものがあります。道そのものを舗装するとなると大掛かりになりやすいため、工事をする場合は信頼できる業者へ相談しましょう。

- アプローチや通路は、なるべくフラットで滑りにくい舗装材に変更する(コンクリート・タイル(滑り止め加工付)・樹脂舗装など)

また、「舗装はしたいけれど、ガーデニングの雰囲気は残したい」という方もいらっしゃるかと思います。

その場合には、以下のような工夫がおすすめです。

- 舗装する通路部分と、ガーデニングをする部分のエリアを分ける(ゾーニングする)

- 全体を舗装してしまって、ガーデニングは鉢植えで行う

- 手間なく景観を保ちたいなら「人工芝」もおすすめ

ガーデニングを楽しむ場所と、歩く場所を明確に分けることで、安全性と景観を両立できます。

道の舗装と同時に、草むしりなどの手間を少なくする庭にすることを考えておくと、長く楽しめる庭になるでしょう。

「バリアフリーと庭」「手間のかからない庭」について詳しく知りたい方は以下のリンクを参考にしてください。

⑧ 雑草が伸びていて歩く場所がわかりにくい

通路に雑草が生い茂っていると、どこを歩けば良いのか分かりにくくなり、転倒のリスクが高くなります。

足元が見えづらくなることで、雑草の下に隠れている段差や石、枝などの障害物が見つけづらくなり、つまずきや滑りの原因となるため、特に高齢者の方にとっては危険な状況です。

ですが、まず注目すべきなのは「なぜ雑草の管理が追いつかなくなっているのか」という点です。

「しゃがんでの作業がつらい」「暑い日に庭に出るのが不安」「こまめに抜いてもすぐに生えてくる」など体力的・環境的な負担が、手入れの継続を難しくしていることが多くあります。

対策の第一歩は「負担の軽減」です。

今の管理スタイルが負担になっていると感じたら、以下のような工夫がおすすめです。

- 思い切って植栽スペースと歩行スペースを分け、手入れをする場所を減らす

- 花壇ではなく、鉢植えにしてみる

- 防草シートなどを取り入れて、雑草の繁殖を抑える

- ローメンテナンスの植物を選ぶことで、手入れの回数を減らす

- 人工芝やウッドデッキなど、自然の風合いを出してくれるアイテムをうまく活用する

「抜いても抜いても生えてくる」と感じたら、庭の設計そのものを見直すタイミングかもしれません。

無理のない管理で、安全で快適な庭へと整えていきましょう。

手入れがラクな庭づくりについて、詳しく知りたい方は以下のリンクをご覧ください。

⑨ 玄関ポーチに雨の日に水がたまりやすい場所がある

玄関ポーチやアプローチの一角に、雨の日になると水たまりができる場所がある場合は、注意が必要です。

濡れた床は滑りやすく、特に靴の裏が乾ききっていない状態では思わぬ転倒につながるリスクがあります。

また、水たまりができるということは、排水がうまくいっていない・勾配が適切でないというサインでもあります。

日常的には気にならない小さな凹みや傾斜も、雨が降ると大きな事故の引き金になりかねません。

安全な玄関周りのために、以下の対策がおすすめです。

- ポーチやアプローチの勾配を見直し、水はけのよい設計に整える

- 滑りにくい素材(ノンスリップタイルや樹脂舗装)を使用する

- 玄関ポーチは、雨の吹込みを防ぐために庇(ひさし)や屋根の設置を検討する

雨の日でも安心して出入りできるよう、床の状態や水はけに「違和感」を感じたら、早めに専門家に相談することがおすすめです。ちょっとした整備が毎日の安全につながります。

⑩ 夜間に玄関・門灯が暗い/つかないことがある

「ライトはついていたけど暗かった」「ライトが切れていたことに気づかなかった」なんて状態になっていませんか?

夜間の玄関周りがしっかり照らされていないと、つまずきや転倒のリスクが高まります。

特に高齢になると、暗がりでの段差や障害物の認識が難しくなり、日中は問題なく通れていた場所でも、夜は思わぬ事故につながることになりかねません。

さらに、防犯面でも暗い場所は不安を感じやすく、訪問者の対応にも支障が出ることがあります。

照明があると安心する場所の例は以下になります。

- 階段や段差のある場所

- 門扉・インターフォン周り

- 玄関ポーチ周り

- アプローチの通路沿い

- 駐車場から玄関をつなぐ動線上

最近では、人の動きを感知して自動で点灯・消灯する「人感センサー付きLED照明」が主流になってきています。

このタイプの照明は、足元の明るさを確保しながら、電気代の節約や防犯効果も期待できるという、一石三鳥の便利な設備です。

安全で快適な夜の玄関周りをつくる3つのステップ

- センサー付きの自動点灯ライトを設置する(つけ忘れや切れたまま放置の防止)

- 明るさを重視してLED照明に切り替える(長寿命で省エネ、光量もしっかり確保)

- 階段やアプローチは足元まで照らす配置にする(照明や角度に配慮して、影を減らす)

暗さに慣れてしまうと危険が見えなくなりがちです。明るさを確保すると、濡れた床、落ち葉、凍結場所(雪なども含む)が見つけやすくなります。

「今の明かりで本当に足元は見れているか?」と一度確認してみることが大切です。

毎日の安心は明るさの見直しから始まります。

外まわりの小さなつまずきやすさが、大きな事故につながることもあります。

今はまだ大丈夫…そう思える今こそが見直しのタイミングです。

家周りを少し整えるだけで、毎日の「安心して外に出られる暮らし」を手に入れることができます。

未来の自分や、大切な家族のために、一度お住まいの外まわりを点検してみませんか?

関連記事

高齢者向けの、外構・アプローチについては、下記のリンクをご覧ください

車いす使用想定の、外構・アプローチについては、下記のリンクをご覧ください

家周りの段差について詳しく知りたい方は、下記のリンクをご覧ください

家周りの段差以外のバリアフリーについて詳しく知りたい方は、下記のリンクをご覧ください

手間の少ない庭づくりについて詳しく知りたい方は、下記のリンクをご覧ください