法律類はどうしても避けて通れないもの。でも建築関係って法律周りがとても難しいですよね。

この記事では、いす式階段昇降機を設置したいけど確認申請は必要なのか調べてたい、いす式階段昇降機の確認申請の手順が知りたい、いす式階段昇降機の法律関係について知りたい、という方向けに、今回はいす式階段昇降機と確認申請ついてご説明します。

いす式階段昇降機の設置の際ぜひチェックをお願いいたします。

建築確認申請とは?

建築確認申請とは、建物や地盤が建築基準法や条例に適合しているか、都道府県や市、指定確認検査機関などに確認の手続きを申し込むことです。新築や増改築をする際には工事前に書類をそろえて提出する必要があります。

建築確認申請は建築主が行うものですが、設計事務所やハウスメーカー等が代行するケースが普通です。

建築確認申請書類に不備や建築基準法などの法的部分に不適合な部分がなければ「確認済証」が交付されます。この「確認済証」がなければ、工事を始めることができません。

「確認済証」は住宅ローンの本審査や登記、リフォームで増改築する際にも必要になる重要な書類です。必ず保管をしましょう。

建築確認申請・建築確認検査・定期検査

いす式階段昇降機の法律にかかわる話をする際よく出てくるものが、建築確認申請、建築確認検査、定期検査です。

建築確認申請(これから始まる工事(新築・増改築)が、建築基準法・条例に合致しているか確認する)

↓

工事着工→工事完了

↓

建築完了検査(確認申請通りに工事が行われたか検査する)

↓

お引き渡し

↓

定期検査(1年ごとに昇降機やや各設備などを定期的に安全検査して各自治体に報告する)

上記の流れで進んでいきます。それぞれ別物であるため、注意をお願いします。

いす式階段昇降機に確認申請は必要なの?|〜令和7年3月まで

いす式階段昇降機の場合、確認申請が必要なものとそうでないものがあります。(〜令和7年3月まで|令和7年4月から建築基準法改正で別基準に変わります。下記追記)

一号:床面積200㎡以上の特殊建築物

新築に設置する:必要

既存の建物に設置する:必要

二号:木造(3階または500㎡超)

新築に設置する:必要

既存の建物に設置する:必要

三号:S・RC造(2階または200㎡越)

新築に設置する:必要

既存の建物に設置する:必要

四号:一~三号以外・都計内建物等(木造2階建て以下)

新築に設置する:必要(併願)

既存の建物に設置する:不要

多くの住宅が該当する木造2階建て以下の建物は、リフォームでいす式階段昇降機の設置をする場合確認申請が不要です。(新築の場合は必要になります)。

建物が木造か、それ以外か、3階以上か、などは目で見てあたりを付ける方法もありますが、過去の確認申請の「確認済証」があればそちらを参考にするのが確実です。また、「確認済証」がない場合は、役所で「記載事項証明」を取得することで、正確な情報が確認できます。

いす式階段昇降機に確認申請は必要なの?|令和7年4月〜建築基準法改正後

参考資料:建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料(国土交通省PDF)

一号【改正無】:床面積200㎡以上の特殊建築物

新築に設置する:必要

既存の建物に設置する:必要

二号【改正有】:一号以外、木造・非木造の区別なし

(2階以上の階数または200㎡超)

新築に設置する:必要

既存の建物に設置する:必要

※1「使用頻度が低いなどの理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないもの」は建築確認等の手続き不要。後述で説明

三号【改正有】:一〜二号以外、木造・非木造の区別なし

(1階平屋かつ200㎡以下)

新築に設置する:必要

既存の建物に設置する:必要

※1「使用頻度が低いなどの理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないもの」は建築確認等の手続き不要。後述で説明

四号【改正有】:廃止

木造・非木造は問わず、新築の場合は確認申請が必要になります。

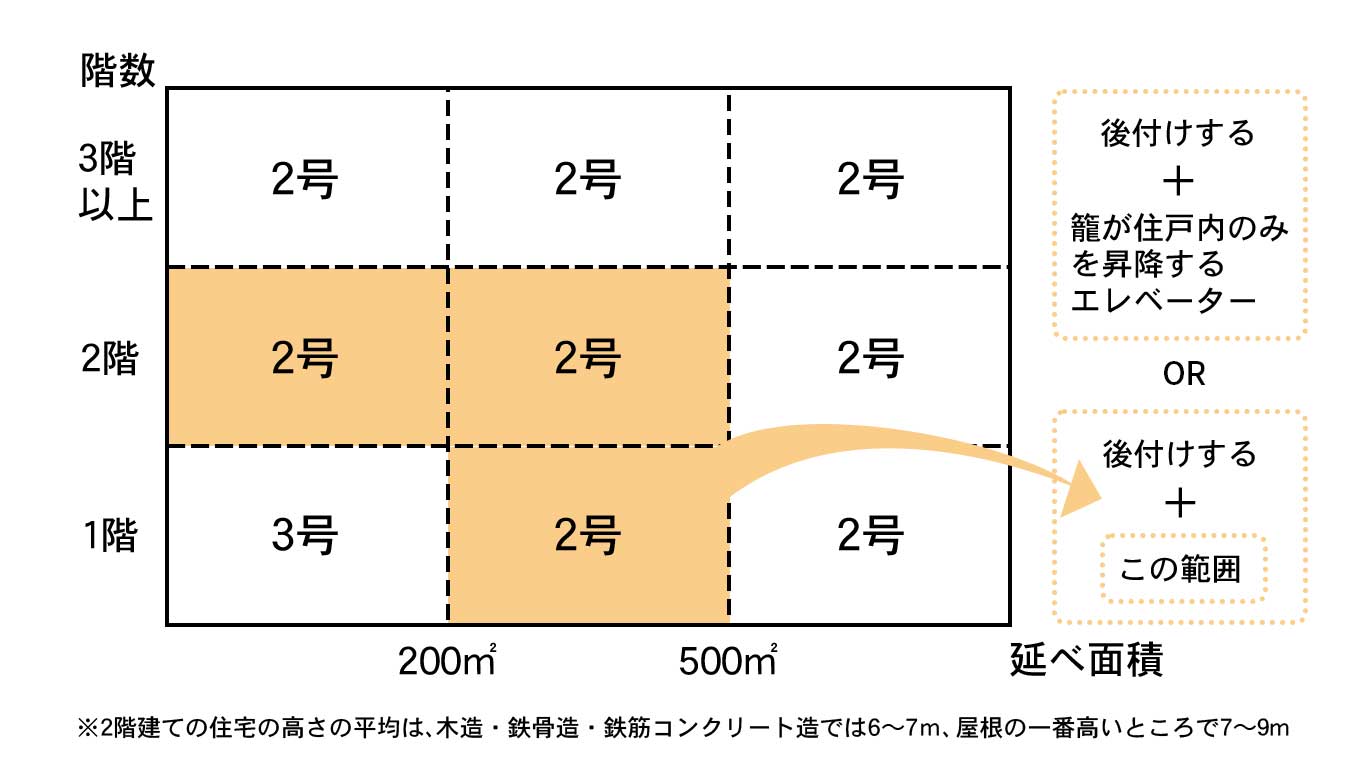

つまり、いす式階段昇降機の設置をする際に、確認申請が不要のケースを知りたい場合は以下のチェック項目を確認してください。

- 既存の建物に後付けする場合(新築は不可)

- 住戸内にいす式階段昇降機を設置する

もしくは

- 既存の建物に後付けする場合(新築は不可)

- 2階建て以下の建物

- 延面積が500㎡未満

- 建物の高さが16m未満

上記の内容に全て当てはまる場合、木造・非木造問わず、一戸建て住宅や小規模事務所等に、いす式階段昇降機の設置をする際、確認申請は不要になります。

建築確認申請でのポイント

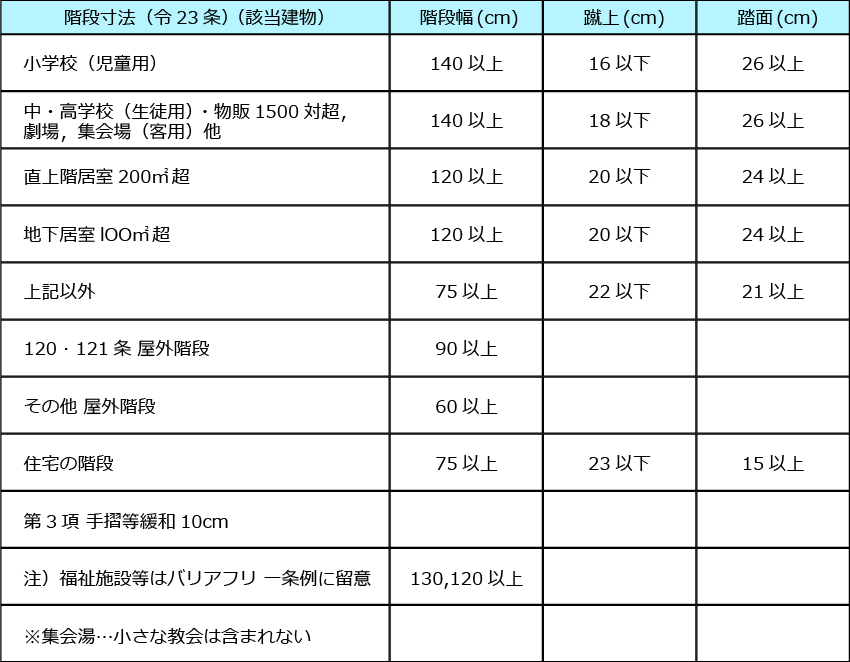

階段規定-階段寸法-

(図1)

図2)

建築基準法上の階段寸法の規定が上の図(図1)になります。

一般の住宅の多くは上から8段目の欄になります。リフォームで関わってくるのは階段幅で、75㎝必要です。

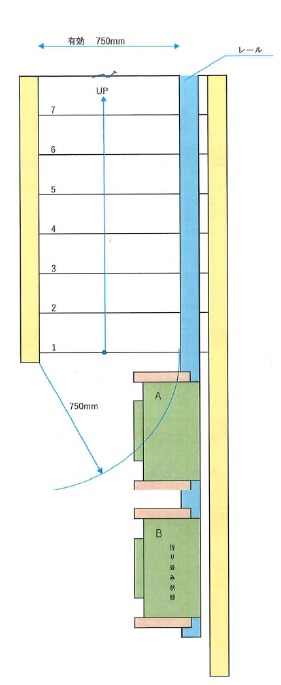

ここでいう階段幅は階段の有効幅のことです。(図2)

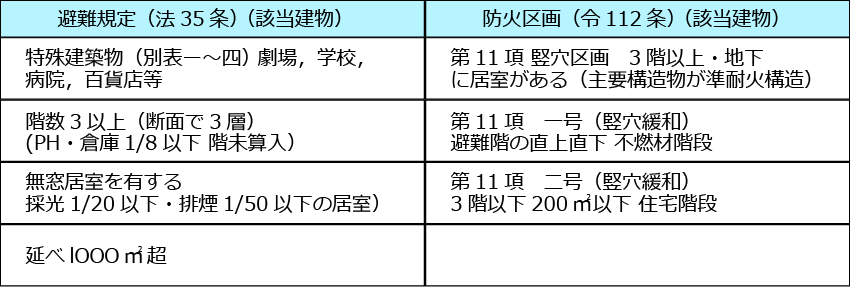

いす待機場所-避難規定・防火区画-

(図3)

※【避難規定】階段と判定される区画は、(図2)であれば1番下の階段(番号1の線)までです。基本的にいす待機場所が階段有効幅が確保できる最上階もしくは再下階の廊下が望ましいです。段板に近づきすぎると、階段昇降部の有効幅が取れなくなるので注意してください。(避難通路すべてに有効幅が要求されます)

※【防火区画】避難規定は受けなくても、階段室に竪穴区画が要求される場合の待機場所は、段板から離れていても階段室とみなされ有効幅が必要となるので注意してください。

確認申請書様式

【必要な書類一覧】

※検討書、 設計図薔、 部品図、 据付図、 建築図面には設計者の記名が必要です。

いかがでしたでしょうか。建築確認申請は基本的には専門家が書類を作成し、手続きをするため、詳しく知る必要はありません。しかし、建築基準法を守るために大切な手続きです。確認申請で交付される「確認済証」は「その建物は建築基準法に則って建てられました」という証になります。その先リフォームや、売買にも必要となってくる書類のため、大切に保管してください。

確認申請を簡略化するための制度、「型式適合認定」といす式階段昇降機についてを、下記の記事にまとめました。ご興味のある方はご覧くださいませ。

定期検査について詳しく知りたい方は下記を併せてご確認ください。