秋は日没が早まり、家の中や外が思った以上に暗くなる季節です。

昼間は明るくても夜は一気に冷え込み、寒暖差によって体調を崩しやすくなります。

こうした「暗さ」と「寒暖差」は、つまづきや転倒からくる事故や、慢性的な体調不良につながりがちです。

そこで今回は、秋の夜を安心して過ごすための住まいの工夫をご紹介します。

夜が長くなる秋には、照明の見直しがおすすめ

夜が長い秋は、「暮らしに合った照明」の見直しをするのにぴったりの季節です。

空高く太陽がのぼる夏が過ぎ、秋になると日が沈むのが早くなり、夜の時間がぐっと長くなります。

「いつもと同じ帰宅時間なのに、外はもう真っ暗…」

そんな風に感じる方も多いのではないでしょうか。

本格的な冬を迎える前に、家の中も外も安心して過ごせるよう、照明を整えておくことをおすすめします。

特に見直しをしておきたいポイントは次の通りです。

- 門から玄関までのアプローチ照明

- 寝室の夜間照明の明るさ

- 夜間の転倒・転落を防ぐ工夫

- 暗がりで照明スイッチを探さずに済む工夫

小さな工夫でも、日常の安心感は大きく変わります。

安全にも防犯にも役に立つ、門から玄関までの照明

夜間や薄暗い時間帯にスロープや段差に気づかずにヒヤッとした経験はありませんか。

外構は特に真っ暗になりやすいため、門から玄関までを明るくライトアップしておくと安心です。

まず優先して明るく照らしたいのは、段差や階段、スロープなど高さの変化がある箇所です。

視力が低下してきた方にとっては、照明は単なる「明かり」ではなく「命を守る安全装置」になるでしょう。

照明を設置したい主な場所

- スロープや階段の視点と終点付近

- 門扉~玄関までのアプローチ沿い

- 駐車場~玄関までの動線

- 郵便受け・インターホン周辺・宅配BOX周辺

設置による具体的な効果

- 段差・スロープの境界線が明確に見える

- 濡れた床、落ち葉、凍結場所(雪なども含む)が見つけやすくなる

- 来客や訪問介護の方にとっても「安全な家」と印象付けられる

Panasonic スポットライト「FreePa(センサ)」(https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/home/exterior/spotlight/wall-mount/freepa-sensor/)より引用

門扉や玄関ドアの前は、「人感センサー付きのLED照明」をおすすめします。

必要なときだけ点灯するので、省エネでありながら、防犯にも効果を発揮します。

具体的なメリットは以下の通りです。

- 必要なときだけ点灯するので無駄な電力を消費しない

- 不意の来客や外出時にも自動で照らしてくれる

- 点灯によって周囲に人の存在を知らせ、防犯にもつながる

- ソーラー対応モデルや蓄電池内蔵型は停電時も安心

不審者の侵入経路は「掃き出し窓」と「玄関」が多いと言われています。

防犯対策としても、この2か所を意識的に明るくしておくと良いでしょう。

最近では、デザイン性の高い照明も増えてきました。

ダウンライト、グランドライト、ポールライト、フットライト、ウォールライトなど、外構デザインの可能性は無限大です。

光と影のバランスと明るさを工夫すれば、夜の家をおしゃれに演出することができます。

自分の「好き」を見つけて、外観のライトアップで「私らしい家」を実現してみませんか。

自律神経を整える光の環境づくり

秋は、日々の気温差や日中と夜間の寒暖差に対応できず自律神経が乱れやすい季節です。

自律神経のバランスを整えるためには、光の環境を見直すことが大切です。

人の身体は「光」をとおして体内時計を調整しており、光の質や強さが睡眠や覚醒のリズムに大きく影響します。

夜は強い光を浴びると、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が抑えられ、眠りが浅くなったり寝つきが悪くなったりすることがあります。

そのため、就寝2時間前から、徐々に照度を落としていき寝る時間に備える必要があります。常夜灯など、オレンジに近い控えめな明るさがちょうどいい明るさです。常夜灯については次のセクションで詳しく説明いたします。

一方、日中はしっかり自然光を浴びることも大切です。朝にカーテンを開けて太陽光を取り入れることで、体内時計がリセットされ、自律神経のリズムが安定します。起床30分前から徐々に光が強まっていくように調整しましょう。

「夜は優しい光でリラックス」「朝は明るい光でリズムを整える」という流れが大切です。

これらを簡単に実現するために、時間帯によって照明が使い分けられるような照明設計をしておきましょう。

設計のポイントは以下になります。

- 照明の光度や色温度の調整をする

- 間接照明を取り入れる

- タイマー設定ができる照明やIOT照明を利用する

これらの機能を組み合わせることで、時間帯ごとに最適な光環境を整えることができ、心と身体のリズムを無理なくサポートしてくれます。

参考記事:外部リンク

常夜灯は、暖色系や間接照明にしたい

常夜灯とは、夜間にずっとつけておく薄暗い照明のことです。

例えば、シーリングライト(天井に直接設置する照明)の、やや薄暗さのあるオレンジのライトを常夜灯として使ったり、専用のナイトライトを置いたりと、取り入れ方は様々です。

販売されている常夜灯は、テーブルに置きやすいタイプや、足元に置きやすいタイプ、壁に埋め込むタイプなど、生活スタイルやお住まいに合わせやすいものが揃っています。

暖色系のオレンジ色のような光は睡眠に影響を与えにくいとされているため、寝室の常夜灯を選ぶ際には、「控えめな明るさ+暖色系」を意識しましょう。

常夜灯を つける or つけない については、人によって意見が分かれます。

大切なのは、「就寝時に不安を感じないこと」、「質のいい睡眠をとれること」を優先することです。

- ぐっすり寝れるなら消しても寝てもOK

- 夜中に起きてしまうことが多い方は、常夜灯をつけておくと安全に移動できる

生活スタイルに合わせて自分にあったスタイルを探すことをおすすめします。

夜間トイレにいく頻度が多いなら、足元照明があると安心

深夜の真っ暗な中での移動は、壁にぶつかったり、段差や階段に気づかずに転倒・転落して、思わぬ事故につながりやすいものです。

特に夜間にトイレに行く頻度が多い方は、寝室からトイレまでの動線に常夜灯として「足元照明」を取り入れることを検討してください。

段差・階段が近くにある場合は、足元照明が命を守る生命線ともなります。

視認性を高めることで安全性が大きく向上し、安心して夜を過ごすことができます。

暗い中で照明スイッチを探さないための工夫

夜に真っ暗な中で、照明スイッチが見つからずに手探りで探した経験はありませんか。

安全に無理なく部屋を移動するために、スイッチを探さなくても照明をつけられる工夫をしておくと安心です。

おすすめの製品例

- リビング:スマートホーム照明

スマホや専用リモコンで遠隔操作可能、BluetoothやWi-Fi対応で、製品によっては外出先やアレクサなどでも操作できます。 - 寝室:遠隔操作ができる照明

枕元にリモコンやスマホを置いておけば、夜中に起きてもすぐに点灯できて安心です。 - トイレ:人感センサー付き照明

短時間利用の多い狭い部屋は、人が入ったときに自動で点灯・消灯する仕組みが便利です。

なるべくシンプルで直感的な操作のできるタイプを選ぶことが大切です。

機能が多く複雑な操作が必要なものよりも、ボタン一つ、アプリのワンタップで操作できる照明なら、暗い中でも安心して使用できます。

【番外】トイレはできるだけ寝室の近くにしたい

深夜に暗い中を移動する場面として多いのが「トイレ」です。

前述では、常夜灯(足元照明)の工夫を紹介しましたが、根本的な解決策は、「寝室とトイレの位置を近づけること」になります。

寝室とトイレの位置近づける方法は2つあります。

- 寝室の位置をトイレの近くに移動する

- トイレを寝室の近くに新設する

以下で詳しく説明します。

1.寝室の位置をトイレの近くに移動する

最も簡単な方法は、寝室の位置をトイレの近くに変更することです。

水回り(トイレや浴室)が集中することが多い1階に寝室を移せば、トイレだけでなく、浴室利用や外出もスムーズになります。

また、リフォームをせず解決できることも魅力的です。

2.トイレを寝室の近くに新設する

次点の方法として、トイレを寝室の近くに新設する方法があります。

寝室とトイレの位置を最短距離でつなげられるため、生活スタイルを大きく変更する必要がありません。

スペースをどう確保するかが課題になりますが、よくある解決方法は次の2つです。

- 寝室の押し入れをトイレに改修する

- 使用していない部屋をトイレに改修する

「寝室のすぐ隣にトイレをつくると臭いが心配…」という声もありますが、最近では換気設備の性能が大きく向上しており、寝室に接していても臭いが気にならない程の換気環境を整えることが可能です。

脱臭機能付きの便座や消臭剤を併用することで、快適な空間づくりが実現できます。

また、空き部屋をトイレ空間として活用する方法は、トイレの空間を広く確保できることが大きなメリットです。

活用できる空間の例は以下のとおりです。

- 物置部屋

- 利用頻度が下がった部屋(書斎など)

- 子供が独立して空いた子供部屋

車いす利用を前提にする場合は、ゆとりあるスペースが安全につながるため、こちらの方法をおすすめします。

関連記事

押し入れをトイレにすることのメリット・デメリット・注意点は下記のリンクをご覧ください。

押し入れをトイレにした施工事例は下記のリンクをご覧ください。

使わなくなった部屋をトイレにした施工事例は下記のリンクをご覧ください。

秋は、夏→秋→冬、と気温の変動も日中と夜間の寒暖差も大きい

秋は季節の移り変わりが早く、その過程で毎日の気温差も足早に変わっていきます。

また、この時期は一日の中でも気温差が大きく、日中は汗ばむほど暖かくても、夜になると急に冷え込むことがあります。

こうした毎日の移り変わりによる寒暖差で、自律神経のバランスを崩しやすく、体調不良の原因にもなります。

特に高齢者は体温調節がしにくいため、だるさや不眠、ふらつきといった症状が出やすいため注意が必要です。

また、身体が冷えることで筋肉がこわばり、動きがぎこちなくなることで、段差や階段での転倒リスクが高まります。

安心して秋を過ごすためには、衣服や住まいの工夫で寒暖差の影響をやわらげることが大切です。

具体的にできる工夫は以下になります。

- 断熱リフォーム

- 暖房器具や暖房便座・浴室暖房を活用する

- 浴槽にゆっくり入れる設備を整える

- 季節に合わせた生活習慣を整える

以下で詳しく説明していきます。

断熱リフォームは安定してどの季節にも効果を発揮する

断熱リフォームは、秋から冬にかけての寒さ対策だけでなく、一年を通して効果を発揮するのが大きな魅力です。

冬は外気を遮断して室内を暖かく保ち、暖房効率を高めて光熱費を抑えることができます。

一方、夏は外の熱気を室内に入れにくくし、冷房効率を高めて快適な空間を維持できます。

特に効果が大きいのは「窓周り」の断熱リフォームです。

窓からの熱の出入りは家全体の中でも大きな割合を占めるため、内窓の設置や複層ガラスへの交換、断熱フィルムの施工は、手軽かつ効果的な断熱リフォームと言えます。

さらに断熱リフォームは、光熱費の節約効果が高く、省エネにも直結します。

環境への配慮はもちろん、家計にも優しい住まいづくりが実現できるのです。

また、国や自治体では毎年のように補助金制度が用意されている人気のリフォームです。

対象となる工事内容や補助額は年度によって異なりますので、最新情報を確認して上手に活用することをおすすめします。

詳しくはお気軽にお問い合わせください。お住まいに合わせた最適なご提案をいたします。

参考記事:外部リンク

「先進的窓リノベ2025事業」は下記のリンクをご覧ください。

暖房器具・暖房便座・浴室暖房などで「ヒヤッと」しない工夫を

秋から冬にかけては、夜間や早朝に室内がグッと冷え込みます。

特にトイレや浴室、脱衣室といった場所は短時間しか利用しない分、室温調整をしておらず、温度差が大きいため「ヒヤッ」として身体に負担がかかりやすい空間です。

こうした冷え込みは不快さだけでなく身体への負担や事故のリスクにもつながるため、冬本番を迎える前にしっかり準備をしておくことが大切です。

身近な対策例は以下になります。

- トイレや脱衣室などの狭い空間は小型の暖房器具でも十分に効果的

- 暖房便座や浴室暖房乾燥機といった「設備+暖房機能」を兼ねた製品を選べば、省スペースで効率よく暖められる

浴室暖房乾燥機などは、後付けすることもできます。費用目安は35~40万円程度となります(グレードや施工方法によって変動)ので、余裕のある方は検討してみても良いかもしれません。

それぞれの暖房器具を、利用シーンに合わせて上手に活用しましょう。

近年は、健康や省エネに特化した暖房器具も増えてきています。

今回はその中でも、輻射熱を利用したカーボン和紙ヒーター「SunWarm」を紹介します。

SunWarmは、日本古来の和紙にカーボンを抄きこんだものに電気を通すことで、遠赤外線を発生させる暖房器具です。

空気を暖めるのではなく、人を直接あたためるように体感温度を上げてくれる仕組みで、まるで陽だまりの中にいるような心地よさを体感できます。

太陽光の熱エネルギーと同じ原理で身体を温めてくれるので、安心・安全に利用できることがこの製品の強みです。

遠赤外線による効果は3つあります。

- 血流促進や代謝促進で免疫力をサポート

- 無風・無音・無臭で、エアコンの嫌な臭いや乾燥、低温やけどの心配がない

- エアコン暖房と比べて、50%以上の節電効果。

床暖房と違い、家具にさえぎられて暖かさを感じにくいといった心配もありません。

体感温度に注目して無駄なく暖めてくれるため、身体にも環境にも優しい暖房器具としておすすめです。

SunWarmの公式サイトは下記のリンクをご覧ください。

できれば、浴槽にゆっくり入れる設備が欲しい

冷えは自律神経の乱れや体調不良の原因になるため、なるべくお風呂でしっかり身体を暖める習慣をつくることが大切です。

そのためにおすすめなのが、「ゆっくり浴槽に浸かれる設備」を整えることです。

半身浴でも全身浴でも、自分の身体に合わせて快適に使える浴槽があると、血流促進や筋肉のこわばりの解消、冷えの改善につながります。

さらに、入浴には入眠をサポートする効果もあります。

お湯に浸かると一時的に体温が上がり、その後ゆるやかに下がることで自然な眠気が訪れやすくなるのです。

夜の眠りが浅い、寝つきが悪いと感じる方にとっても、入浴習慣は質のいい睡眠への助けになります。

例えば、こんな設備があると安心です。

- 保温浴槽:お湯が冷めにくく、追い炊きの回数を減らせるので省エネにも効果的

- 段差の少ない浴槽:またぎやすい高さに調整する

- 手すり付き浴槽:立ち座りを安全にサポートする

- バスリフト等、福祉機器:自力での入浴が難しい方のサポートにおすすめ

香りのいい入浴剤や防水効果の高いスピーカーなどをプラスして、よりリラックスできる空間を演出することもできます。

冬本番を迎える前に、ご自宅のお風呂環境を整えてみましょう。

関連記事

入浴の介助をサポートする「バスリフト」について詳しく知りたい方は、下記のリンクをご覧ください。

秋→冬にかけての時期は、ヒートショックでの溺水事故にも注意

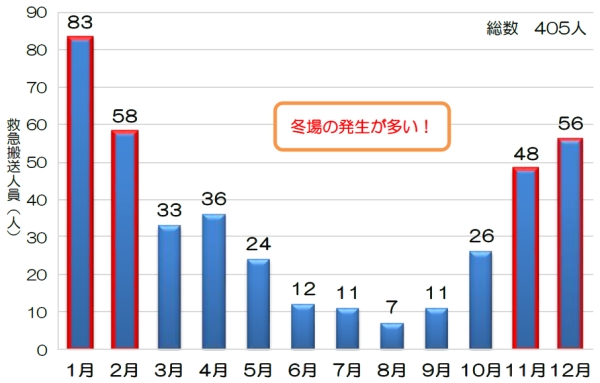

救急搬送データからみる高齢者の事故 東京消防庁(https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/nichijo/kkhansoudeta.html)より引用

↑高齢者の溺水の救急搬送数(月別)。すべてがヒートショックというわけではないが、冬場の発生が多いのがわかる。

ヒートショックとは、暖かい場所から寒い場所へ移動した際に、急激な温度変化で血圧や心拍数が大きく変動し、湿疹や意識障害を引き起こす現象のことです。

寒い脱衣所から熱い浴槽へ、あるいは熱いお風呂から冷えた廊下へ移動したときにおこりやすく、最悪の場合、浴槽内での溺水事故につながる危険もあります。

ヒートショックというと「真冬の事故」という印象がありますが、実際には秋から冬にかけての時期にも救急搬送が確認されています。

特に高齢者は体温調節機能が低下しているため、秋から冬の入浴はより注意が必要です。

対策のポイントは「温度差を小さくすること」になります。

- 脱衣所や浴室に暖房を設置して、室温を下げすぎない

- お湯の温度は41℃以下に設定し、長湯を避ける

- 入浴前に家族に声をかけておき、万が一の際にすぐに気づける環境をつくる

前述した暖房器具を上手に使い、家族と声を掛け合いながら事故を未然に防いでいきましょう。

毎日の生活習慣も季節に合わせて見直そう

設備面だけではなく、毎日の生活習慣も季節に合わせて見直してみましょう。

手軽にできる工夫のひとつが、薄手のカーディガンやストールを取り入れることです。

羽織る・外すを簡単にできるアイテムを持ち歩いておけば、冷えを感じた時にすぐ調整でき、体温を安定させやすくなります。

特に首元や肩口を温めることで、身体全体の冷えを防ぎやすくなるため、外出時や夜のくつろぎ時間にも役立ちます。

小さな工夫ではありますが、こうした衣服による体温調整が、寒暖差による不調や転倒リスクを減らすことにつながります。

家族の見守りと積極的な声掛けが安心を生む

ここまでご紹介してきたのは、暖房や照明といった住まいの設備面の工夫でした。

もちろんそれらは安全で快適な暮らしを支える大切な要素ですが、それ以上に大事なのが「家族の見守りと声掛け」です。

- 普段から声掛けできる関係と距離感をつくる

- 行動パターンを把握して、いつもと違う動きに気づけるようにする

- 室温管理や換気は定期的に行う

便利な設備はあくまで生活のベースになるものです。どんなに住まいを整えても、人の目や声が届かないと不安が残ります。

夜中にトイレに行くときに「大丈夫?」と一声かける、といった小さな習慣が、暮らしの大きな支えになり、安心できる住まいへとつながっていきます。