足腰が弱ってきた、階段の上り下りに億劫さや危険を感じるようになった、などの問題の対策として挙げられる「いす式階段昇降機」。

在宅介護の需要が増している中、転落事故防止などの観点から注目を集めています。今回はその「いす式階段昇降機」について、導入事例と活用ポイントを重点に紹介していきます。

はじめに:在宅介護といす式階段昇降機の必要性

高齢化社会の現代、介護保険制度における要介護または要支援の認定を受けた人は令和3年度の時点で676.6万人となっており、平成23年度から161.6万人増加しています。今後も増える見込みで、在宅介護のニーズはますます高まっています。

在宅介護を支援する福祉機器にも注目が集まっており、その中の一つが「いす式階段昇降機」です。

在宅介護の現状と課題

| 単位:千人、( )内は% | |||

| 65~74歳 | 75歳以上 | ||

|---|---|---|---|

| 要支援 | 要介護 | 要支援 | 要介護 |

| 184 (1.2) |

459 (3.0) |

1,038 (7.5) |

3,015 (21.9) |

| 資料:厚生労働省「介護保険事業状況報告(年報)」(平成21年度)より算出 | |||

内閣府

75歳以上では要介護認定をされた方が全体の21.9%、「5人に1人」の計算になります。また75歳以上の割合は、65~74歳の3.0%から大きく上昇しています。

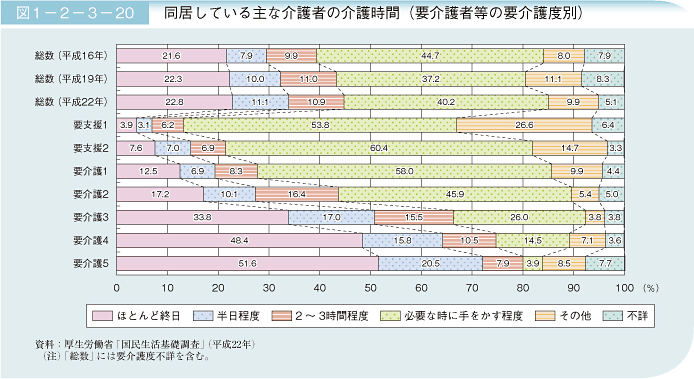

要介護度別に介護者時間をみると、「要介護2」までは「必要な時に手を貸す程度」が最も多く、「要介護3」以上になると「ほとんど終日」が最も多くなり、要介護3以上から在宅介護の介助者の負担が急増することがわかります。

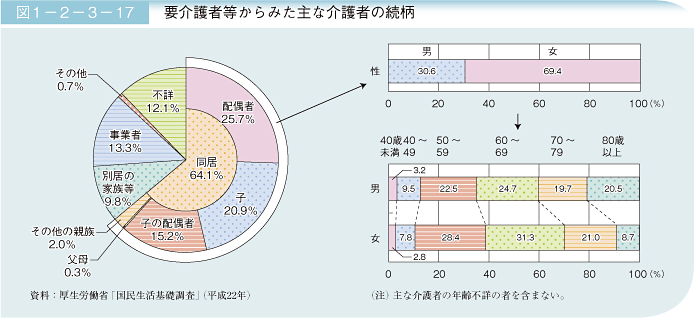

また、介護をしている人は、全体の6割以上が同居している人となっており、性別でみると男性が30.6%、女性が69.4%と女性が多くなっていること、「老々介護」が相当数存在します。

相当数の介助者が女性や高齢者であることを考えると力が必要な介護は負担が重いと感じるケースが多く、物理的な負担を軽くする工夫が求められていることもわかります。

いす式階段昇降機がもたらす安心・安全な移動支援

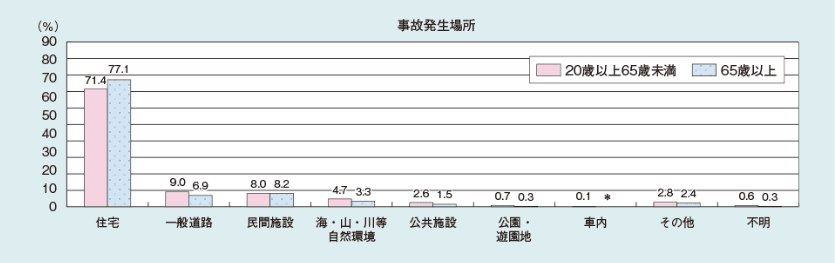

在宅介護の必要性が増している中で、高齢者の事故の発生場所の割合をみると「住宅」が77.1%と断トツで高いとデータで証明されています。

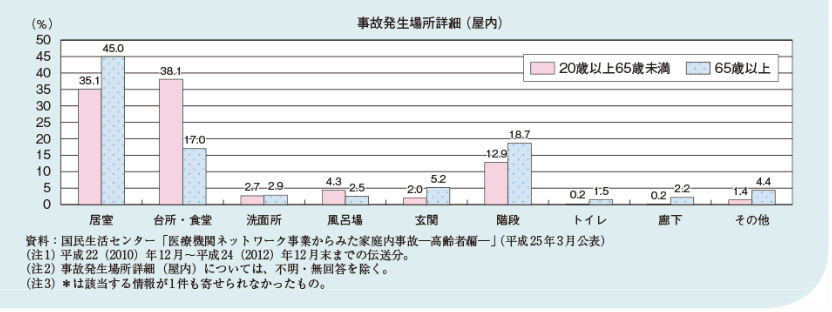

中でも屋内の事故発生場所を調べると、18.7%(約5人に1人)が階段で事故をおこしています。階段の転倒事故は大けがにつながりかねないため、対策は必須ともいえるでしょう。

階段での事故につながりやすい状況は以下があげられます。

- 足を滑らせる

- 足を踏み外す

- 段差につまずく

- 手すりが滑る

- 両手に荷物をもっている(洗濯物など)

階段に滑り止めをつける、足元を明るくして視認性を高める等、それぞれ原因1つずつに対処をすることも有効ですが、問題を一気に解決する方法の1つとして、「いす式階段昇降機」をおすすめします。

いす式階段昇降機とは?基本機能と在宅介護でのメリット

いす式階段昇降機は、階段にレールを設置し、いすに乗って階段を昇降する福祉機器です。座って安定した姿勢で階段を上り下りできるため、足を滑らせたり踏み外したりする心配がなく、安全に階段を昇降することができます。

また介助者にとっても不安定な階段で姿勢を支える必要がないため、介護の負担を軽くすることができます。

いす式階段昇降機の仕組みと主な機能

ではいす式階段昇降機とは、どんな仕組みで動きどんな機能があるのでしょうか、詳しく説明していきます。

1.いす式階段昇降機はレールを伝って動く機械です。レールは階段上に設置するため、階段の壁の補強などは必要ありません。

2階以上の階層のある家には必ず階段が存在します。ホームエレベーターとは違い設置する場所や環境の縛りが少なく、安価で導入できるメリットがあります。

2.人が乗る乗り物のため、安全には特に配慮して制作されています。階段上に障害物があったり、正しい運転の手順を踏んでいない場合はそれを感知して停止する機能を備えています。

バッテリーが搭載されたモデル(オプションの場合もあり)があり、災害や停電の際も安心です。

3.機械はリモコンで操作します。直感的に使えるように、「電源」「上下スイッチ」などシンプルな作りをしているため、簡単に操作が可能です。

スイッチがレバー式の物もあり、身体状況によってボタンを押すことが難しい場合も対応が可能です。

4.使っていないときは折りたたむことができ、コンパクトに収納が可能です。また、お部屋にマッチするスタイリッシュなデザインもございます。

5.電気代は毎日5往復する場合月に100円以下(スギヤス製昇助くんの場合)で、金銭的にも無理せず使用が可能です。

いす式階段昇降機の在宅介護における利用メリット

いす式階段昇降機を設置することで得られるメリットは以下になります。

- 利用者の意思で自由に階段が昇り降りできる

- 転倒・転落事故のリスクを減らすことができる

- ホームエレベーターと比べて費用が安く、設置期間も短い(いす式階段昇降機の設置時間は半日~1日)

- 介助者の負担を減らすことができる

ご自宅の環境によってはホームエレベーターが設置できない場合があり、その代替案としてもいす式階段昇降機をおすすめしています。

高齢の方や障害を持っている方が自身の意思で安全に階段を昇り降りできるようになることで、利用者の方、介助者の方の双方の生活の質も上がります。

いす式階段昇降機の直接のメリットではありませんが、家の中を整備して移動の負担が減ると、外出も気軽にできるようになります。

導入して地域社会に積極的に参加できるようになったことで、生きがいができた!と喜んでいる方もいらっしゃいました。

ホームエレベーターといす式階段昇降機の比較、メリット・デメリットが知りたい方は下記のリンクで詳しく説明していますのでぜひご覧ください。

いす式階段昇降機のデメリット

いす式階段昇降機のデメリットは以下になります。

- ホームエレベーターと比べれば費用は安いが、それなりに費用がかかる

- 設置する階段の状況によっては、手すりを外したり階段の収納棚が使えなくなったりする場合がある

- 安定して座れない場合は使用が難しい

いす式階段昇降機はホームエレベーターほどではありませんが、それなりに費用はかかります。自宅に設置する場合はだいたい65万円~で、階段の形状や環境、利用者の身体状況によって変動します。しかし、上記のメリットを考えれば設置を検討する価値は十分にあるものです。

費用面が気になる場合は自治体の助成金や補助金を確認してみてください。それぞれの自治体によって条件・適用範囲が変わりますが、助成金・補助金の対象になる可能性もあります。(※介護保険制度は適用範囲外です。)

費用について具体的な例を交えた説明を以下のリンクでしています。ご興味のある方はぜひご覧ください。

またレールを階段に設置して、いすごと昇降する関係上、階段付近にあるものと干渉する場合があるので注意が必要です。事前に業者に確認してもらうと安心でしょう。

導入事例で学ぶ!実際の在宅介護での活用シーン

ここからは実際に設置したご家庭の施工事例を紹介していきます。

1階が駐車場、2階が生活スペースになっているご自宅にいす式階段昇降機を設置した施工事例

ご利用者様は神奈川県横浜市にお住まいの方からのご依頼です。

1階に駐車場スペースがあり、生活の中心は2階で過ごすご家庭です。

ご依頼者様は、平坦な場所の歩行は問題なく可能でしたが、建物内の階段が急角度であったために、階段の上り降りが困難になっていました。

2階に居住スペースがあることから、外出する際に必ず階段を上り降りする必要があり、外出自体が億劫になってしまったとご相談受けました。

このケースでは、立ち座り、平坦な道の移動は問題なく行えるということであったため、階段の上り下りに対しての解決の提案をいたしました。

相談の結果、外出するときの荷物まで一緒に運べることから、階段を移動を補助する対策ではなく、いす式階段昇降機の設置を選びました。

施工事例

玄関が2階になっているご自宅にいす式階段昇降機を設置した施工事例

ご利用者様は福岡県福岡市にお住まいの方からのご依頼です。

玄関が階段を上がってすぐの2階にあり、外出の際必ず15段の階段を昇り降りする必要があることから、外出をする時の身体的な負担が大きくかかっていました。

「もっと気軽に外出できるようになりたい」「日常のお買い物を楽にしたい」との願いから、方法を探し始めており、今回いす式階段昇降機をご紹介させていただきました。

相談の結果、外出するときの荷物持って乗れることから、階段を移動を補助する杖や手すりなどの対策ではなく、いす式階段昇降機の設置を選びました。

施工事例

いす式階段昇降機の活用ポイントと導入前の注意点 -必ずほかの方法も検討する-

いす式階段昇降機は非常に便利な福祉機器ですが、設置する前にそれ以外の方法も検討することをおすすめしています。

利用者とってのベストの方法は身体状況や住んでいる環境によって異なります。階段の上り下りの対策の具体的な方法としては以下の通りです。

- 階段や階段の環境そのものを整備する(手すり・滑り止め・足元の明るさ等)

- ホームエレベーターを設置する

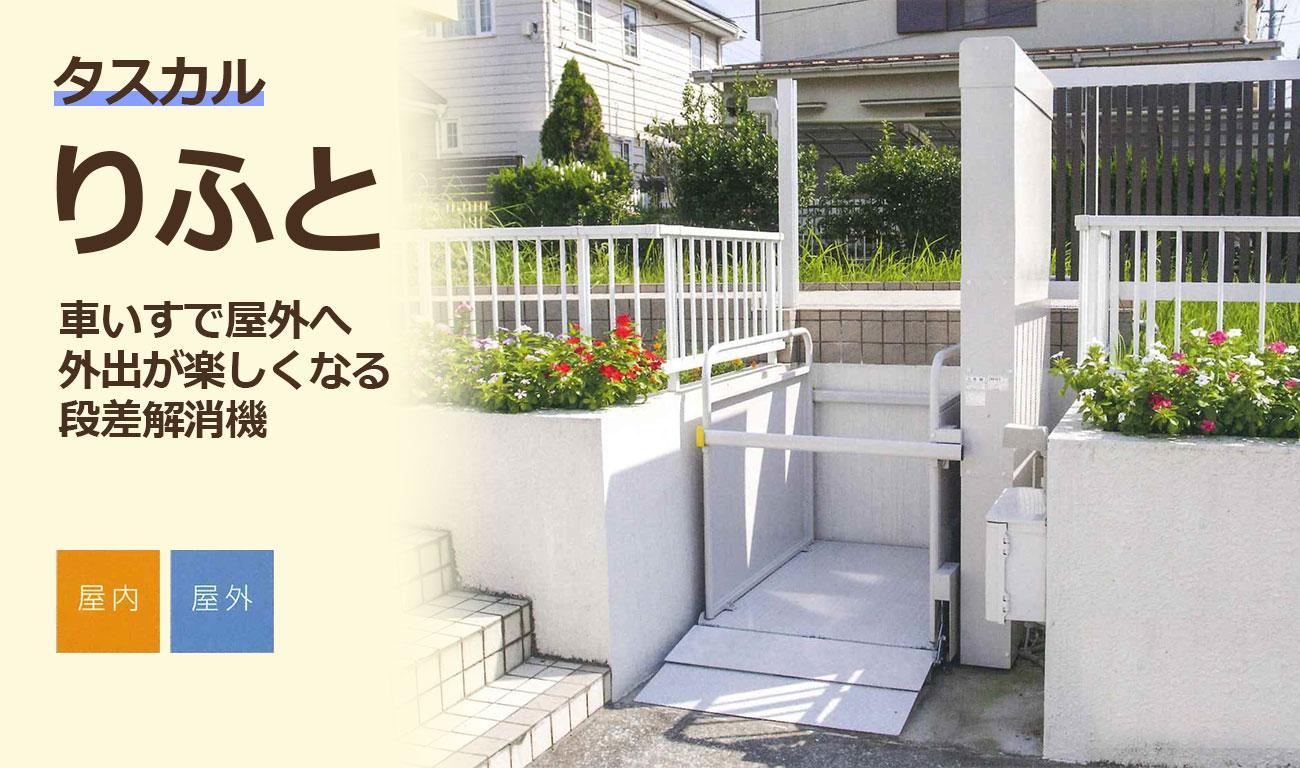

- 段差解消機を設置する

- メインの居住スペースを1階に移す

ご自身で階段を昇降が可能な場合は、階段を滑りにくくしたり、手すりを設置したり、足元を明るくして視認性を高めるなど、運動能力の低下を避けるために軽微な改修を進めることが多いです。

また、段差が2~5段など少ない場合は、段差解消機をおすすめすることがあります。いす式階段昇降機が階段に沿って斜めに昇降するのに対し、段差解消機は縦に昇降するタイプの福祉機器です。車いすに乗ったまま昇降が可能なので、屋外に少しだけある階段を昇り降りしたいけれど、スロープを作るほどの広さ(長さ)がない場合におすすめしています。

段差解消機については下記のリンクをご覧ください。

戸建て住宅に住んでいる場合は、メインの居住スペースを1階に移す方法もあります。

戸建て住宅はキッチンや浴室など設備が1階に集中しているケースも多く、1階の空いている部屋をメインの寝室にすることで結果的に自力で生活できる範囲が増えた、ということがあります。

同居している家族との兼ね合いが取れる場合は検討してもよい方法だと思います。

設置環境の確認と最適ないす式階段昇降機の機種選び

上記の方法を含めた検討をして、いす式階段昇降機が良いと感じた場合は次に設置環境を確認します。

いす式階段昇降機は階段の形状によって設置できる機種が変わります。まずは業者に現場調査をしてもらって設置が可能かどうか、どの機種が向いているかを確認しましょう。

下記のリンクは階段の形状別でどの機種が設置できるかを詳しく説明しています。ご興味のある方はぜひご覧ください。

また、利用者の身体状況や介助者の有無も機種選びに重要です。安定していすに乗り降りできるか、座位を保持できるか、いす式階段昇降機を操作できるかを確認します。

下記のリンクは身体状況・設置環境別に、いす式階段昇降機をおすすめしています。ご興味のある方はぜひご覧ください。

補助金・助成金の活用法

上記でも少し説明しましたが、いす式階段昇降機の設置は各自治体の補助金・助成金の対象になる場合があります。詳しく知りたい方はお住まいの自治体にご相談ください。

介護保険制度の住宅改修については、いす式階段昇降機は対象外になるのでご注意ください。

神奈川県横浜市の住宅改修の補助金の情報は下記のリンクをご覧ください.

導入後のメンテナンスと安全管理

日々の手入れも重要ですが、いす式階段昇降機は機械ですので、安全にご利用いただくために毎年1~2回程度の定期点検をおすすめしています。

いす式階段昇降機を設置する業者に、設置前にメンテナンス契約があるかどうかを必ず確認しましょう。契約内容は設置場所や利用頻度など条件により様々ですが、以下が相場になります。

2~3万円(+設置場所が屋外の場合5000円)(+部品代※契約内容による)(+定期検査報告3~5万円)

いす式階段昇降機のメンテナンスについて詳しく知りたい方は以下のリンクで詳しく説明しています。ぜひご覧ください。

また、災害時に備えておくことも重要です。日本は災害の多い国です。特に停電時はいす式階段昇降機にバッテリーが内蔵されていない場合、停止して使えなくなってしまいます。

まとめ:在宅介護を支えるいす式階段昇降機

在宅介護のニーズが高まっている現在、転倒したら大けがにつながりかねない階段事故の対策として、いす式階段昇降機は非常に優れています。

環境や身体状況によってよりベストになる方法は変わりますが、「いす式階段昇降機を設置したことで家の中の移動が楽になって、より活動的に生活できるようになった!」という方がたくさんいます。

安全に階段を昇り降りをする方法を見つけ、利用者・介助者共に負担を減らし、より質の良い生活を送れるといいですね。

在宅介護に心強い、いす式階段昇降機についてさらに詳しく知りたい方は下記のリンクで紹介しています。ご興味のある方はご覧ください。

製品紹介はこちら↓

いす式階段昇降機の選び方はこちら↓

いす式階段昇降機のメンテンナンスについてはこちら↓

いす式階段昇降機に関する法律はこちら

いす式階段昇降機とホームエレベーターの比較はこちら